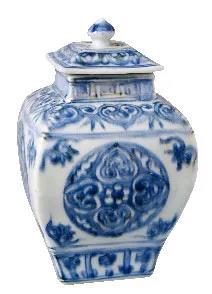

| 从明代洪武开始,中国青花瓷分官窑和民窑两条线发展。官窑工艺精湛、色调纯正,纹饰规矩,风格严谨。其生产不惜成本,制作讲究,它的价值在于精。民窑则器型丰富、色调不一、纹饰多变、制作相对粗糙,以商品生产为目的,产品粗细兼备,气势洒脱,生产数量非常大。 明嘉靖以后,由于朝廷下达的瓷器烧造数激增和国势的减弱,官窑无法完成,就分派给民窑,成器后要经御窑厂挑选。御窑厂制品是搭附民窑烧成的,这就是所谓的“官搭民烧”。明代900多座民窑中,这种“官搭民烧”的民窑有20多座,从而促进了民窑水平的提高。到清代由于用工制度的改进,官窑的先进技术可以带到民窑,提高民窑的水平,而民窑的新鲜气息也可以促进官窑的进步。因而导致了历史上著名的“官民竞市”。竞争的结果无疑是两窑水平都得以提高。 近几年,铜川市考古研究所在配合当地基本建设项目过程中,发掘出土和有关部门移交了几件明代青花瓷器,虽数量不多,且多是民窑产品,但其中几件确为纪年墓出土,对研究明代民窑青花瓷提供了相当珍贵的资料。 这几件青花瓷器虽然器形不大,色彩也没官窑青花瓷器那么艳丽,但青花缠枝莲纹盖罐腹部接胎痕明显,其时代工艺特征非常鲜明。且几件瓷器多为纪年墓出土,可作为明代民窑青花瓷断代的标准器样本。  圆唇,敞口,深弧腹,坦底,圈足。里外施满釉,釉色白中泛青。胎色白,胎质坚硬。器外壁口沿下两道弦纹,腹部四组云气纹及变形花头间隔排列。器内壁口沿一周锦地纹,上下各有弦纹。内地心草叶纹,外两道弦纹。  方形。盖子口、窄沿,斜壁,平顶,顶部中心宝珠形钮。罐方唇,直口短颈,斜肩、鼓腹,腹最大径偏上,腹下斜收。圈足,足外墙直、内墙外斜,足底平,圈足外侧斜削一周。足心平。通体施白釉,釉面细腻。胎色白,胎质坚硬。盖壁绘覆莲。罐颈部饰双回纹,肩部如意云肩,罐腹部圆形开光,内如意纹。开光外四角花草。腹部接痕明显。  器盖圆唇,子口微敛,窄平沿,盖面隆起,蘑菇形。罐圆唇,直口,斜肩,弧腹,腹下弧收,圈足。罐内外施釉,釉色白中泛青。胎色白,胎质坚硬。器外壁釉下绘青花纹饰。盖面绘莲瓣,沿上两道弦纹。罐肩部绘莲瓣,腹部绘缠枝花卉,腹下蕉叶纹,各层纹饰之间以两圈弦纹间隔。腹部有接痕。  尖唇,撇口,内底略弧,斜弧腹,足外墙内斜,内墙直,足心平。釉色白中泛青,胎色白,较细腻,碗内口沿及腹部绘一组两道弦纹,外腹部绘一株桃树,分两枝,各有两颗桃果。枝上画有桃叶,上下各用一组两道弦纹框之,画风写意。足底绘不规则方形肥皂款。  尖唇,撇口,内底略坦,深腹下圆弧收,窄圈足,挖足过肩,足跟圆弧,足内外墙直,足心平。釉色白中泛青,胎色白,质较细腻。唇内外各有一组双线弦纹,内底绘山水亭台,外绘双线圈。外腹部绘柳荫童戏,孩童头顶毛发清晰,儿童后站两妇人,其中一人手中持扇,一人双手拱于胸前,二人面目清秀、体态婀娜。圈足外壁绘三道线圈。足跟有火石红。 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|