|

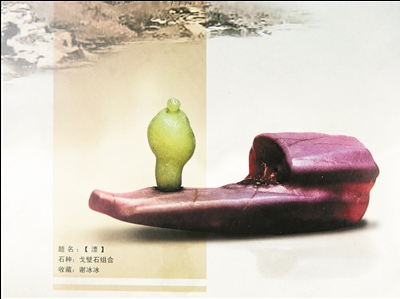

小品组合石是把石头拼接、组合的一种玩法,是把一枚或多枚石头组合在一起,反映相关意思或主题的玩法。 小品组合石的出现是近几年的事。它大约发端于上海,至少是上海这个地方把小品组合石玩到了热闹的地步,如今大有跻身“主流社会”的趋势。在我国享有盛名的上海沪太路奇石市场,几百家店铺几乎没有哪家不做小品组合的。 小品组合的玩法,确实具有更为直接的主观表达、更为宽广的想象空间、更为丰富的题材展现和更为开阔的赏鉴视角。 更为直接的主观表达——陈荣昌在一堆戈壁石里发现有像小鸟的,脑子里便产生了小鸟成长渐变的主题。他从中挑出四块石头,一个圆圆的带凹坑的石头当作“窝”,三块具有小鸟神韵的石头分别作雏鸟、小鸟、成年鸟,换个排列。雏鸟在安全的襁褓中,探出脑袋,好奇地张望。小鸟带一身稚嫩、踯躅不安地亲近大地。终于长大的鸟登临枝头,骄傲地俯瞰脚下的旷野……四块石头组合,表达了“成长”的主题,这是收藏者主观思想的直接表达。 更为宽广的想象空间——林世基的戈壁玛瑙组合《三仙会》,三位僧人围石桌而坐。神态各异的三位僧人究竟在干什么?可任你想象。有位叫何莉的鉴赏者这样想象《三仙会》:自恃甚高的年轻僧人在抱怨无师可拜。一旁的高僧手执茶杯置于壶上,命小僧倒茶。壶在上,杯在下,小僧怎倒得茶?高僧笑曰:涧谷将自己放低,方得一脉清泉,人若将自己放低,才能纳取智慧。可见,小品组合石令人产生的遐想是多么的宽广。 更为丰富的题材展现——吴国华的葡萄玛瑙组合《征途》,一大一小两只骆驼,跟着主人亦步亦趋。前面大骆驼的鼻子上穿着一根绳子,绳子的另一端牵在主人手里。后面的小骆驼却没有缚绳……在绳子的“系”与“不系”间,体现了人超凡的智慧——牵住了大的(主要的),就抓住了小的(次要的)。一根绳子的“系”与“不系”反映出来的是深刻的哲理。小品组合的这种题材挖掘功夫是任何一种单体石头无法相比的。 更为开阔的赏鉴视角——梁衍时邕江石组合《达观演绎》由三个像器皿的小石头组成。一个如坛,一个似罐,一个非坛非罐,中间洞开着圆。三件性质相同的“器物”,几乎有无数个赏鉴视角。有人直观其形,指为磁坛陶罐。有人见其古拙,大发思古幽情。有人凝神屏息,喟然一声长叹:刚刚印下浅浅一洼,却没有留下一丝痕迹;肤色褐黄,体形圆胀,是要容天下之事;没了棱角,豁然洞穿,可达观世间万象;由扁到圆,洞然通天,世间万物依此演进……小品组合,这种开阔的赏鉴视角,是任何单体石头难以具备的。 小品组合的出现,显示了当代赏石的独特视野,显示了赏石作为发现艺术的独特魅力,是对传统赏石的一大突破。 但是,小品组合石的创作也存在明显的问题。 问题一,缺乏意境。哈斯高娃的葡萄玛瑙小品组合《花果山》用了十多枚小玛瑙。先组合一棵结满果实的树,再在树下面组合孙猴子怀抱金篐棒,然后是一地果实。过于直观,过于图解,没有意境,缺乏艺术美感。如同充满稚气的孩子的积木拼图。 问题二,喧宾夺主。何秀梅的戈壁玛瑙组合《夜读》本来是一个很有趣,很有味的小品。戈壁玛瑙小僧人形象准确到位,两位高僧低头捧读的样子生动传神。但问题出在那棵参天古树上。这棵巨大的古树占了小品《夜读》三分之二画面,且翠枝夺目。这样一来,两位本来体形不大的小僧人,便被翠枝夺目的大树抢了“戏”。原本作为小品主角的两位僧人,一下子变成了次要的角色。这是主次易位造成的负面效果。 问题三,材质不一。《漂》是两枚戈壁石组合而成的小品。一划小舟,漂于江河,失意人儿,立在上头……这是一幅极有诗意的画面,是一组极具匠心的组合。遗憾的是,组合的两个石头似乎不是同一石种。“失意人”为一枚明白无误的玛瑙,“漂流之舟”则是非玛瑙类石。尽管两种石头从大类上都被归为戈壁石,但戈壁石是个很大的概念。戈壁沙漠里的石种很多。支撑小品组合生命的要素之一是“精细”、“精准”——细节完美,造型准确。小品组合因其小而要求更高,决不可找些不同品种的石头随意搭配。这个要求似乎有点高,但正是这个高要求,才显示出小品组合的创作并非易事。正是这个不容易,才使得小品组合具有了独特的魅力。 规范创作要素,弥补小品组合缺憾,将会是小品组合的艺术价值和收藏价值双双跃升的时刻。 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|