|

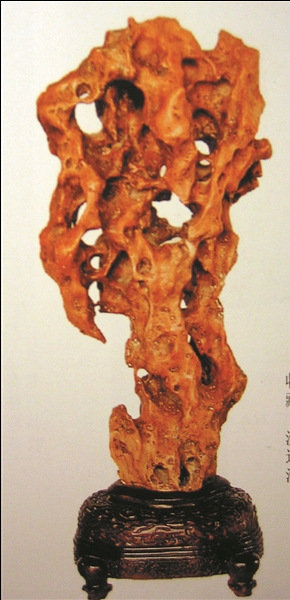

顾和平在常州可谓实力派藏家了,三间厂房满是藏品,只是稍嫌单一,所藏之物,唯石而已。每有货物送达,其妻必“怨”:“又有石兄顾矣!”和平则诙谐以对:“我本姓顾,既为石兄,不顾何顾。”一时间满屋漾笑。而只要有奇石运抵,和平必邀我等前去赏鉴。 一日,和平备下酒菜,邀我小酌,我猜是又有石兄光顾。可令我费解的是,进得厅堂,仅见酒菜,却不见想见之物。满屋找寻,却道“莫急,莫急!”美石不拿将出来,反倒又向厨房传话“上菜”——一副卖足关子挠心痒的架势。厨房门开,门里走出一人,手中所捧哪里是菜,分明是玻璃宝笼。宝笼之内,有石一尊,其色赤红,其状如云,孔洞密布,袅娜有姿。是典型的云头雨脚,“瘦皱漏透”传统供石。不必细看,我便知此尊美石为何方“神圣”。它产自江苏句容山里。因其形貌类似太湖石,又因石肤暗红,人称“红太湖”。 “红太湖”归类于广义太湖石应该没有问题。史料记载,太湖石产于苏州太湖水中,分白色、微青、青黑三种。尽管“红太湖”颜色不对,但因其同在江苏境内,与正宗太湖石又同属碳酸岩类石,且长相接近,所以,北方和南方的奇石爱好者都把它当成太湖石。江苏和上海的藏家因知其底细,又不愿太过顶真,就在太湖石的前面加了个“红”字,唤作“红太湖”,以区别于正宗太湖石…… 和平加倍小心地将“红太湖”置于几案,又抄筷为笏,学着宋代大书家米芾的样子,旁若无人地拜起石来:“吾欲见石兄二十年矣。”本以为此举会博取众人笑谈,却不料大家竟缄口不语。不是不便说,而是不忍说——石主人正热血喷涌,谁忍心当头泼以冰水?但越是不说,越觉隐痛——花几万元购得的此尊“红太湖”,不过是件廉价工艺品而已。似有所察的顾和平,把盏高举过头顶,尽显恭敬谦逊态,连忙探询:“此石有问题吗?”我等相觑而笑,还以“莫急,莫急”。把个顾和平急得满头是汗…… 清代《四库全书》编纂石头的内容时,“惟录绾书”,其余石谱“悉削而不载”。唯独收录的绾书,就是宋代杜绾所著《云林石谱》。可见这《云林石谱》之价值与权威。《云林石谱》这样记述太湖石:平江府太湖石,产洞庭水中。性坚而润有嵌空穿眼婉转险怪势。一种色白,一种青而黑,一种微青……此石最高有三五丈,低不逾十数尺,鲜有小巧可置几案者。而顾和平所购“红太湖”几乎没有一条能对得上《云林石谱》。首先“红太湖”并非产自苏州太湖水中,质地疏松,且不灵润。第二,其形虽类似太湖石,但明眼人知道,仅拿“瘦、皱、漏、透”中的“皱”一项指标对照,就能发现,两者相去甚远。太湖石的“皱”,“其纹理纵横,笼络隐起,于石面遍多坳坎”。而“红太湖”的“皱”,纹理泯灭,若有似无,难见大自然沧桑印痕。第三,小巧可放置几案的太湖石几乎找不到。而“红太湖”小巧者多若鸡毛。尽管其形很是漂亮,但包括孔洞在内多是人为斧凿而成的,要不然它的身价岂止几万,应在几十万以上…… 我等“石”话实说,可顾和平哪里还听得下去,说了声“痛”便起身而去。身后一记脆响,原以为厨房不小心打翻糖缸,却原来是顾和平把宝笼怒摔地上。 顾和平之痛痛于皮肉,我等之痛痛在心上!这些年,“红太湖”大量混迹于奇石市场,就连三天两头上央视的故宫博物馆著名专家金运昌在接受采访时,其身后也恭恭敬敬地供着一尊动过手的“红太湖”。目睹此番景象,石界良者莫不痛之、哀之! (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|