|

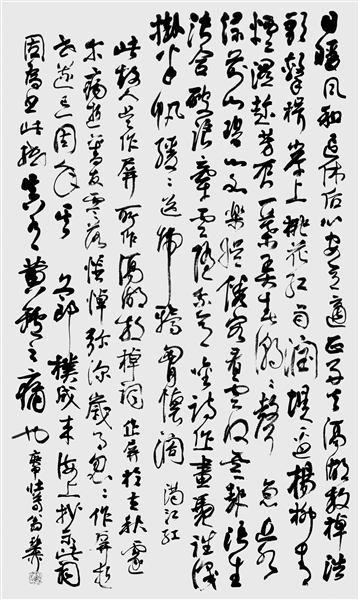

读一件书法作品,未受感动,必非真正好的书法。因为书法是人生的反映,若仅为书法而书法,艺术感染力必浅薄。而谢稚柳先生不但是书画家、鉴赏家,更是诗人、学者,还是敦煌学的奠基人。故读他的书法,总能百看不厌,为之动容。 此件书法为谢稚柳先生见到其家乡老友吴作屏的满江红词作后,抄录成书的,其词为:“日暖风和,退休后心安意适。正好去滆湖放棹,浩歌击楫。岸上桃花红雨润,堤边杨柳青烟湿。趁芳辰,一叶弄春潮,潮声急。近水绿,前山碧。山水乐,娱倦客。看云收云起,浪生浪合。破浪牵云随我意,吟诗作画凭谁识。挂半帆,缓缓送归鸦,胸怀阔。”其词作者吴作屏(1900-1979),为寄园弟子,长谢稚柳先生10岁,虽然一生坎坷,但他总是寄情书画诗词。从这首词看出,他退休后还是非常乐观的。词中描绘了放棹滆湖(今西太湖)的美好景色,一幅风景画呈在眼前。谢稚柳先生见到此词时,吴作屏先生已去世一年多,故勾起了他对老友、对家乡的思念,信手录之,并跋曰:“此故人吴作屏所做滆湖放棹词,作屏于去秋遽尔病逝,旧友零落,怅悼弥深,岁月匆匆,作屏逝世遂已周年,其文郎朴成来海上,抄示此词,固为出此纸,真有黄垆之痛也。庚申,壮暮翁稚柳。”跋中黄垆即黄泉,从中可看到谢稚柳先生对旧友的深情和对其去世的悲痛。 此件书法作于1980年,是谢稚柳先生一生中书法创作最旺盛、亦最佳的时期。从谢稚柳先生书法艺术发展的规迹看,他是从广博而走向精深的。谢稚柳先生童年习楷、隶,进寄园读书后,同时开始研习陈洪绶书画。25岁时即在《京沪周刊》发表了《陈老莲传》,故受陈洪绶影响为深。在当时的民国时期以北碑书风和“二王”书风为主流的状态下,他走着与时人不同之路,因而他的书法清雅而劲爽。到抗战时期,他在重庆任检察院秘书后,与沈尹默、潘伯鹰等大家在一起工作,便经常作诗论艺,互相交流,书法开始转向对黄山谷、怀素的研习,进入了溶化期。尤其是到了1962年,他作为中国古代书画鉴定组三人成员之一(另两人为张珩、刘九庵),赴全国各地鉴定书画。在辽宁省博物馆,他目睹了《古诗四帖》原件。由于此帖是否为张旭所书,一直争论不休,谢稚柳先生仔细而切实地体察了此帖用笔的风格和渊源,明确地指出了张旭草书用笔是“笔端逆折,锋正势圆”的特点,以其书法本身的书写特性为出发点,以草书的衍变历史规律为证据,对这件作品进行了本质性的辩证的析解和研究,强有力地廓清了《古诗四帖》在艺术上所应有的不朽价值和崇高地位。他亦由此深深地被张旭的草书艺术所吸引,并致力于研习此帖,引起书风突变。“文革”浩劫,他靠边站的十年,全身心地砚耕张旭,再从中突破,形成了自己的风格。时代所迫,反而孕育了他书法艺术的创造。不论是陈洪绶、黄山谷、怀素、还是张旭,在当时都是独辟蹊径,与众不同,经历那个时代的书家,都会有这种共识,这是谢稚柳先生之所以成为大家的睿识。 此件书法书写时,他71岁,正是其艺术的全盛时期,亦是他人书俱老的体现,可谓代表作。细赏其作,用墨圆润,笔力内聚而含韧劲,这是高难度的用笔。在结字上,有着一股向心力,使外围在视觉上更舒展而不游离其内核,形成从容舒展、乘风回翔的风姿——这也是谢稚柳先生书法的最显著特征。此件书法最能感人的是其作品中的韵律。从作品中看,没有费心安排的痕迹,而是一任自然,一挥而就。整幅作品的正文与跋文错落有致,主次、虚实巧妙自然,形成了生动的气韵,将对老友的情感全部溶于书法之中,处处流泻出充满深情的神来之笔,耐人寻味。 可以说谢稚柳先生的书法与其绘画造诣相得益彰,有着烂漫天真之趣,有着画家独特的形式和内涵,蕴含着他的诗人气格和浓郁的学人书卷之气,这是一般人难以企及的。故而,谢稚柳先生广博的学识,高超的画艺、爽直的诗人性格,都在这件书法中流露了出来。 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|