常州人为何要建舣舟亭?状元钱维城为何要创作《苏轼舣舟亭图卷》?乾隆皇帝为何两次在《苏轼舣舟亭图卷》上题诗?《苏轼舣舟亭图卷》如何相隔262年回归家乡常州的?笔者作为此图回归的曾经参与者之一,特撰此文为大家释疑。

舣舟亭的来历

北宋大文豪苏东坡和常州有着不解之缘,一生当中14次来到常州,2次上表朝廷请求居住常州,最后终老在常州。苏东坡把常州当成了他的第二故乡,所以在常州留下了许多遗迹,比如舣舟亭,洗砚池,孙氏馆等等。 北宋熙宁四年,苏东坡从京城外放到杭州任通判一职,到了熙宁六年,江南一带旱灾,苏东坡关心百姓疾苦,上书神宗反映灾情,皇帝叫他到镇江、常州一带访查。 到常州时,正赶上除夕夜,苏东坡担心州府的船只一上岸,当地官员必定按礼仪隆重迎接。如果那样的话,衙门上下连同衙役,恐怕过个年都不消停了。此刻,手下人正准备登岸向常州官府通投,苏东坡赶紧把手下喊住,然后说出他的担心,同时苏东坡提议:把船停泊在城东运河畔,全船人在船上过年,来个别致的辞旧迎新。随从们听后一致同意了他的建议,苏东坡于是叫船家:“舣舟!舣舟!”船家听不懂叫他“系船靠岸”,船仍往前行。苏东坡顿时发火了。同行的人笑着说:“苏大人,您讲蜀音雅语,船家哪能听懂呢?”苏东坡被点醒,连忙用官话叫“系船靠岸”,船这才停下,抛锚系缆。 此刻岸上传来阵阵爆竹声,天上飞舞着鹅毛大雪,苏东坡见此情景,思绪万千,随口吟出七言诗两首,其中有“多谢残灯不嫌客,孤舟一夜许相依”之句,是当时心情的真实写照。 为了纪念苏东坡关注民生,爱护百姓,在苏东坡仙逝常州后,南宋年间,常州的老百姓集资在苏东坡当年舣舟处修建了这座亭子,亭子就命名为“舣舟亭”, “舣舟亭” 高6米,长4.8米,宽4米,重檐歇山顶。到了清代,康熙、乾隆两帝下江南,仰慕东坡文才,所以在东坡上岸处设立了万寿行宫,驻跸此地,登临此亭寻觅东坡遗迹,并分别为舣舟亭题写“坡仙遗范”、“玉局风流”匾额。舣舟亭成为闻名全国的怀苏千古名胜。

状元钱维城创作《苏轼舣舟亭图卷》

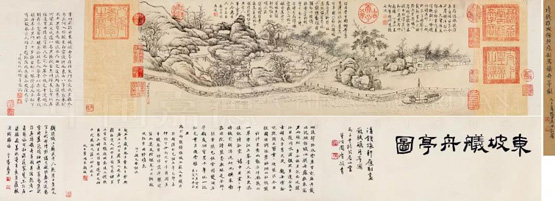

《苏轼舣舟亭图卷》系浅设色宣德纸本手卷,引首:26×78 cm,画芯:26×74.7 cm,书法:26×17 cm,跋1:26×81 cm,跋2:26×18 cm,系清乾隆十年(1745)常州籍状元钱维城 (1720-1772)所作。 乾隆皇帝在乾隆二十二年(1757)二下江南的时候,驻跸于万寿行宫(今东坡公园),在龙亭召见地方官员及乡绅。当时乾隆皇帝宠臣、状元钱维城跪在龙亭,出于对先贤苏东坡的敬仰,应制恭绘了这幅《苏轼舣舟亭图卷》。 全卷绘林亭竹石,外亘长堤,傍堤停行舟。岸左有古松二株,苍劲挺拔,松下有亭,亭额名曰“舣舟亭”,亭边有数拳窝石,其后是修篁翠秀。亭右隔丛石有屋宇栉比,为文成里街坊,亭左为孙氏旧宅,占地甚广,墙垣沿河岸而筑,院内有大堂侧室,后为苏东坡租赁之所(即病故之处),前庭宏廓,临河墙内是圆形二层的万寿亭,登高可览运河之胜景,亭前的洗砚池隐约可见。周围广植树木,初春天气,枯枝正吐新芽,一片生机。院之左侧为小山,山左小溪一湾,流水潺潺,有一板桥飞架对岸,可到树下茅亭小憩。 画幅后钱维城题: 常州府志云:东坡舣舟亭,在府东门外文成里。按水自孟河入北关,至自从渡折而东,由八字桥出东关,元丰里雍土为坝,扶水而曲之,迤北转南,复东人运河。坝名文成,遂以名里。苏轼自惠(儋)州归,表乞常州居住,遂买田阳羡,赁孙氏之宅而居。今故宅中洗砚池犹存。未定居时,舣舟于此。邑人筑事以志之,名东坡舣舟亭。去里门三十步许,古松二株,倚亭而立。松下有石数拳,前人颇多题咏。后改为庙,今毁,复为亭。臣钱维城敬绘,并恭记。臣钱维城,笔沾春雨。 乾隆观后,龙心大悦,当场援笔题诗:

玉局信风流,溪亭佳话留;

至今石岸侧、往往驻行舟, 文笔传高躅,家乡事道真; 亭桡亲印证,图外得其神。 岸柳金摇曳,春波玉拍浮; 吴门知不远,更有仰春楼。 丁丑仲春,御笔题于毗陵舟次。 乾隆在图卷题诗后钤“几瑕怡情”“乾隆宸翰”御印2方。

乾隆皇帝再次在《苏轼舣舟亭图卷》上题诗

清乾隆四十九年(1784),也就是乾隆第一次为《苏轼舣舟亭图卷》题诗27年后,乾隆皇帝再次南巡,此时钱维城已去世12载。在乾隆再次经过常州时,不禁触景生情,出于对古人苏东坡的敬仰和对故人钱维城的追思,又一次在《苏轼舣舟亭图卷》上援笔题诗:

侍臣昔日图乡景,适在运河岸侧边;

道古亭称以苏氏,迹诚真否属疑然。 略为点缀有亭池,小憩懋勤砚匣随; 却以坡仙流赏处,于斯岂可易言诗。 尔时玉局停桡处,我亦无端一舣舟; 真者在前怵光焰,邹枚慎勿颂风流。 携得横幅景逼真,春光相印越清新; 独怜写者古人事,写者亦今为古人。 甲辰春,南巡舟次再题。 乾隆钤“古稀天子”御印。 全卷钤:“五福五代堂古稀天子宝”、“太上皇帝之宝”、“乐寿堂鉴藏宝”、“乾隆御览之宝”、“寿”、“石渠定鉴”、“石渠宝笈”、“宝笈重编”、“知己多在画图中”、“古希天子”、“乾隆鉴赏”、“三希堂精鉴玺”、“宜子孙”、“宁寿宫续入石渠宝笈”、“八征耄耋之宝”、“古风堂藏”、“嘉庆御览之宝”等印章。著录于《石渠宝笈续编》。

钱维城其人其画

钱维城(1720-1772)初名辛来,字宗磐,一字幼安,号纫庵、茶山,晚号稼轩,常州人,常州钱氏望族后裔。常州地区自古以来文脉绵长,文人雅士辈出且不乏以诗书传家的大家族。钱维城生于与钱陈群同族的官宦之家,其祖父钱济世官至福建惠安县知县。父亲钱人麟则历任浙江淳安知县、桐庐知县、萧山知县等。母亲吴艮为大家闺秀,通晓诗词,工书善画。在这样的家庭环境中,钱维城自幼受到文学艺术熏陶,聪颖早发、悟性高妙,读书过目不忘,10岁能为诗,19岁中举。乾隆十年(1745),年仅26 岁的钱维城在当年(乙丑年)殿试时高中“一甲一名进士”,是为状元,随即授翰林院修撰,历任右中允,入直南书房,充日讲起居注官、侍读学士等,官至刑部侍郎(从二品)。 钱维城不仅是一位优秀的官员。而且是乾隆皇帝的词臣,即文学侍从之臣,就是皇帝身边从事文书撰拟,随时为皇帝提供历史、文学、典章制度等方面咨询的馆员。其中擅长诗文辞赋、丹青绘事,经常奉命与皇帝唱和、鉴赏书画以及常以画作进呈皇帝者,则可称为词臣画家。 钱维城幼时即从族祖母陈书(1660-1736)习画,为日后“驰誉丹青”奠定了坚实的基础。陈书,字南楼,号上元弟子,晚号南楼老人,浙江秀水(今嘉兴)人,“课子严而有法”,以长子钱陈群为贵,诰封太淑人。陈书善花鸟、草虫之属,山水、人物亦其所长。冯金伯《国朝画识》记钱陈群的一段话:先母陈太夫人善山水、人物、花树、翎毛,上为亲题品藏内府甚夥。布衣张庚、舍弟施南司马界、从侄元昌视察、维城学部、从孙编修载皆受先慈画法,亦如四家之宗卫夫人也。 钱维城极得乾隆皇帝的赏识,常随驾出巡。同时其奉敕进御的书画作品多蒙皇帝题咏,即是在其病逝后的多年,还可从乾隆皇帝的御题诗中屡见提及,富贵荣耀,宠集一身。 钱维城的画作一直比较珍稀,主要有几方面的原因,一方面他的画是写实的很工细,笔墨很老练,水平是相当高的,被称为当时画坛的领袖。第二他是集状元、学者、画家,诗人于一体的艺术家,是其他画家所不能比拟的,第三个他英年早逝,他只活了53岁,他是一个孝子,当他听说他父亲去世以后,没有多久就哀伤去世。所以他的作品相当少,也画得相当好,也相当贵重,一般都是在宫廷内院收藏的。 此次归乡的《苏轼舣舟亭图卷》是钱维城第三高价作品。最高一件是《荡雁图》,成交价1.3亿,第二件是《台山瑞景图》,相当于人民币1.18个亿。

《苏轼舣舟亭图卷》数次与常州失之交臂

《苏轼舣舟亭图卷》完成后一直被收藏于大内,成为历代清帝的至爱。直到晚清被夹带流出清宫。之后被多位收藏家收藏。清代收藏家、过云楼主顾文彬、咸丰元年举人、江苏布政使李鸿裔、台湾书画家吴平曾先后题跋,台湾著名画家周澄题引首。 此画曾经被常州籍的收藏名家、侨居上海的王春渠先生所收获。到了上世纪90年代,他的家人为了在上海买新居,准备把手卷出让。找到了当时的武进宣传部老部长钱世康,于是钱部长就把这个信息传给笔者,笔者把这个信息跟时任市委书记汇报,当时开价200万,由于经费的原因,与常州失之交臂。他的后人因为要买房子,就卖给了台湾人。 2000年,北京翰海拍卖公司举行拍卖会,《苏轼舣舟亭图卷》再度出现并以242万的价格成交。虽然,期间常州有关部门和个人有购买的意愿,但遗憾的是,这一次,常州再度与她擦肩而过。 当时东坡公园的门口正打算进行改造,笔者向时任市园林局副局长邵志强、东坡公园主任黄雁铭等提议设计一条坡仙遗范廊,将《苏轼舣舟亭图卷》凿刻在石碑上,以另一种方式留在常州。 坡仙遗范廊由园林局高级工程师孙五一先生设计,由游丝线刻非遗代表性传承人荣长付线刻,并请当时的常州市委书记虞振新题了一个跋,然后把它装在亭子里面,刻在石碑上,让世人所观瞻。

《苏轼舣舟亭图卷》终于回归家乡

时光荏苒,一转眼到了2019年,时隔近20年,书画收藏家、常州三鲜美食城守护人陆仁兴再度见到了这幅《苏轼舣舟亭图卷》。2019年的9月份,他收到了中国嘉德香港拍卖的图录,无意中一翻翻到最后一页,这幅画又一次出现了。他想,此画最好的归宿是常州博物馆或者是东坡公园,所以考虑良久以后,他分别与有关区的领导汇报了这个事。 去年11月19日,开拍前三小时,有天宁区商会企业家提出出资竞拍。于是,常州市文广旅局立即与拍卖公司协商,取得了参拍资格,并安排相关人员参与在线竞拍。 当日下午,在中国嘉德秋拍中,《苏轼舣舟亭图卷》以3800万元起拍,经过近半小时的拉锯战,最终以7475万元的总价拍得,由常州著名民营企业家刘灿放先生出资。这幅流传有序的杰作顺利回归家乡,圆了常州文化界人士多年未竟的心愿。 对于常州而言,这幅画作意义重大,它不仅是一幅由常州文化名人创作、描绘常州胜景的作品,背后还涉及文豪苏东坡与常州的情缘、大运河与乾隆南巡、常州状元钱维城与乾隆的君臣之谊等历史人物与故事,展现了常州人文精神的一脉相承,对于留存城市文化记忆,传承常州历史文脉意义重大。 文/包立本 陆仁兴 孔敏贤 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|