|

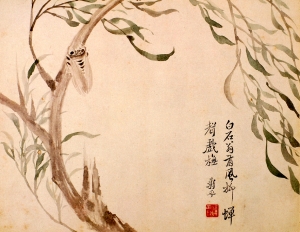

柳树,是画家最头痛的物象之一。画人难画手,画山难画土,画树难画柳。如眉、如烟、嫩于金色软于丝的杨柳,婀娜多姿。对习惯从画谱里照搬程式的画家来说,真是无从措手。所以,以画柳知名者寥若晨星,近现代不过一个郑午昌,人称“郑杨柳”。 恽南田也喜欢画柳,台北故宫博物院藏有一帧《风柳蝉声》,题字是:“白石翁有《风柳蝉声》,戏抚,寿平。”白石翁是明四家里的沈周。不要看了题识就轻易相信这幅画是临沈周的同名作品。明清画家笔下的“抚”和“拟”大都是为了说明自己作品立意与用笔有出处,而非简单的临摹。 风怎么画?对于画家来说,也是一个难题。乾隆十六年,李方膺绘《潇湘风竹图》,并洋洋自得地题诗:“画史从来不画风,我于难处夺天工。请看尺幅潇湘竹,满耳丁东万玉空。”其实,画风的画家,至少有个南田是早过他的。 柳树,既是闺怨的寄托,又是送别的象征,一棵弱不禁风的树,哪里承载得起这千愁万绪?情深不寿,柳树也短命。大都不过十年光阴就沧桑成了枯槎。南田所画的这棵柳树也有一节枯断的枝桠,估计也是哀乐中年了。 想见南田当日作画,当在一个夏日的午后,知了在不间歇地唱歌,有风,和煦拂过。他骤然有了画兴,拿起毛笔,蘸上水,再濡上墨,轻轻扫出枝干,画出鸣蝉。然后再笔染石绿,一枝一叶画绿丝绦。在为一位孙姓朋友的《柳竹图》题句时,南田说他“处幽藏密,寓其深思”,“呼柳下以自进”。他自己何尝不是如此呢? (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|