|

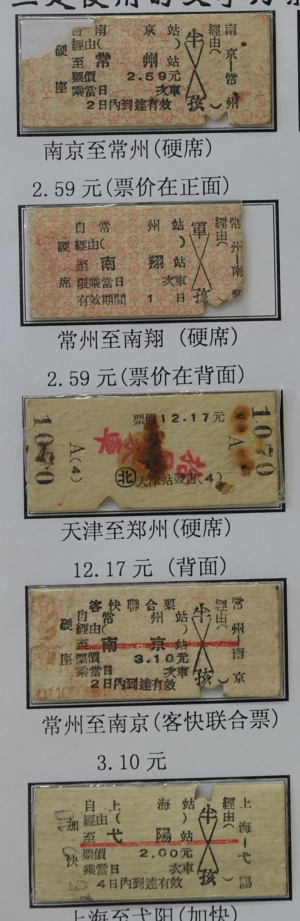

1992年7月1日,当上海铁路局发行的第一张站台票出现在常州火车站票房时,售票员张修民的眼睛一亮,从此,这位玩过邮票、粮票、古钱币的收藏爱好者,被各类铁路票证深深吸引。至今,他已收藏了至少上万张,在全国都小有名气,可是,这些藏品甚少向世人公开。近日,他整理出3000余张,在吴青霞艺术院举办“中国铁路——火车票证收藏展”。 谈起自己的收藏史,一向大嗓门的张修民却“羞涩”了:“真的没什么好说的,收藏已经是我的一种习惯了。”张修民1951年出生于常州,自小随组建常州铁路小学的父母在铁路沿线生活,“18岁下放农场,后到铁路,不学跳舞,唯一喜欢就是杂七杂八的小收藏。铁路票证收藏,或许能反映中国铁路的一段历史,也是我一生美好的回想。”在张修民火车票收藏册的扉页上,他是这样总结的。 1978年,张修民结束了十年知青生涯,被分配到常州火车站,1985年起担任客运售票员。彼时,张修民钟情的是邮票等大众藏品,但他慢慢发现,自己的收藏品已无法与大藏家们相比,恰逢1992年铁道部发文要求改革站台票式样,下属12个路局57个分局开始发行新型站台票,于是,张修民将兴趣转移到了铁路票证这个冷门上。 他到不少地摊上蹲点,碰到大型企业倒闭,财务科往往会流出大量票证。在铁路部门上班,为他收藏火车票带来了不少便利。天南海北,趁出差,他收集各地站台票、火车票,另外,他还请外地同事代购当地票证,然后再用一些复品去交换自己的缺品,铁路上不少有同样爱好的同事与他邮寄互换,也大大充实了他的藏品。亲朋好友也热心帮助他。上世纪90年代,没有网络交流平台,张修民经常在各类杂志上发表自己撰写的关于收藏火车票的知识和心得,不少读者看到,慕名写信、赠送火车票给他。 不过,搞收藏如果只是简单的随机购买、“交换”、“代购”或等赠品,能获得的乐趣少之又少。在张修民看来,求票若渴,寻到中意的票证,其间反反复复的过程,心情起起落落,这样的折磨,更让自己难忘,经历迷惑后终于获得藏品,更让自己快乐。 1994年,张修民在参加上海一个票证邀请展时,偶然看到一张阿拉山口火车站的站台票,他惊觉自己孤陋寡闻,一是没听说过这个火车站,二是站台票当时统一售价1元,为什么这张是3元。打听后他得知,阿拉山口火车站是我国西北部铁路最偏远的一个站,该站刚建成时,不少从未见过火车的当地少数民族希望进去参观,于是铁路在投入使用前,发行了一种3元/张的参观站台票。了解情况后,张修民与收藏者软磨硬缠,但直至展览结束,对方都不肯出手。后来,张修民打听到另一个藏友有同样的站台票,精心购买了一大包营养品上门拜访,终于交换到一张,谁知没几天,老人反悔了,执意从张修民手里要了回去。最后,一位西安藏友提供了一个线索,时值除夕,张修民赶赴西安,终于在新年里,收藏到这张心仪已久的站台票。 “我的文化程度不高,但希望与各地藏友交流,分享收藏心得、收藏发现,也愿意将其他藏友介绍给大家,至今,我在全国各种报刊发表文章500多篇、50余万字。”张修民将所有业余时间都贡献给了收藏,几乎没有娱乐活动。他担任省收藏家协会理事、常州市文博鉴赏学会副主席兼秘书长,此外,他还主编了《集藏天地》、《古镜风韵》、《常州名人故居》、《中国粮票图鉴·常州卷》、《粮票文化》、《铁路票证通讯》等刊物。一直以来,全国不少收藏者都慕名邀请张修民为他们校对书稿。 收藏也使张修民成了常州火车站的活地图,他对全国火车站名、铁路线了如指掌。他还曾建议南京分局充分利用站台票这块阵地,多多发行新票品,创造良好的社会效益和经济效益,为此,他曾获得该局颁发的“金点子奖”。 由于爱好收藏,张修民几乎月月没节余,家里的摆设也很朴实,最现代化的气息,来自靠窗口摆放的一台电脑。以前,整理好藏品后,张修民都到外面打印成册,有了电脑,他学设计学排版,将同类型的票证放进一张A4纸;要找什么种类的票证,电脑里一查就知道收录在哪本收藏册里。 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|