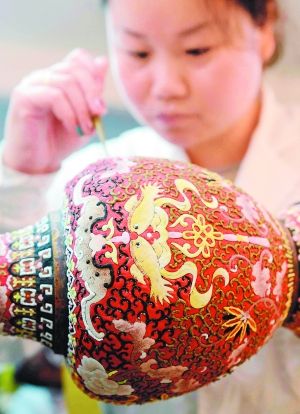

北京市珐琅厂景泰蓝制作现场

上世纪中叶,景泰蓝掐丝行业的高手、老艺人于兆贵于向北京珐琅厂的年轻技师做示范。

景泰蓝与玉雕、牙雕、雕漆,合称“燕京四绝”,它在中国的制作年代可以上溯至元朝。一位国内高校金属工艺研究者以“苟延残喘”四个字形容景泰蓝的现状。那么,这项传统手工艺在当代的传承、经营、收藏、展示究竟呈现何种面貌?《东方早报·艺术评论》甲午继续寻访,探究景泰蓝的历史之谜与当代现状。 陆斯嘉 “工艺局成侈美观,各般制造尽追探。就中绝技高天下,压倒五洲景泰蓝。”这段对景泰蓝的描述,出现于宣统元年(1909)由兰陵忧患生编辑的《京华百二竹枝词》中。所谓的“工艺局”创办于清光绪二十九年(1903),功能之一是生产“京货所著名者,如景泰蓝、栽绒毯、平金、雕刻之类,精益求精,以广销路”,达到“运熟货(成品)出洋”的目的。 景泰蓝与玉雕、牙雕、雕漆,合称“燕京四绝”。不过,“景泰蓝”既非诞生于明朝景泰年,也不说明其实际工艺,仅是历史上延续的惯用称法。最为准确的名字,应该是金属胎珐琅器,在中国的制作年代可以上溯至元朝。 现在,景泰蓝一方面受到如何在当代传承和发展的拷问,一方面尚处于自身远离公众甚至学界视野的处境。 《艺术评论》2013年起推出“中国艺术寻根”系列报道,甲午正月《东方早报·艺术评论》继续寻访,探究“燕京四绝”之一景泰蓝的历史之谜与当代现状。 当《艺术评论》与一位国内高校的金属工艺研究者谈起景泰蓝目前的状况时,该教授用了“苟延残喘”四个字形容。与此同时,毕业于清华美院工艺系、中央美院、中国美院等高校相关专业的“骄子”却鲜有愿意涉足景泰蓝设计、生产一线的。与此形成反差的是,上世纪50年代梁思成、林徽因牵头恢复景泰蓝工艺,集合了清华大学营建系和中央美院华东分院(现中国美院)师生的创作力量。从中央美院华东分院一毕业就自愿选择珐琅厂的钱美华(1927-2010),在条件艰苦的岁月中为景泰蓝奉献了一生。 当《艺术评论》的采访几次转入安徽铜陵高仿明清景泰蓝,以及造假销售、拍卖话题时,国家级工艺美术大师们似有意回避,回避这个有损行业的现象。 目前,景泰蓝的收藏、展示、研究和学术体系以北京为主。就上海而言,作为文博重要单位的上海博物馆和复旦大学文物与博物馆学系均无专门研究人员和相关专业,前者馆藏景泰蓝甚少。国内的景泰蓝专题展览少之又少,北京故宫陈列的景泰蓝分布在不同的殿内,不少宫殿内部并不开放,参观者依然无法一睹藏品,更多中国古代珍品或是被藏于库房,或是于早年流落海外。文博专业人员对景泰蓝尚不熟悉,何况公众。 目前所见最早的“景泰蓝”记录出现于清雍正六年(1728),当时的记载把明朝景泰时期的金属胎珐琅制品称作“景泰蓝珐琅”。 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|