|

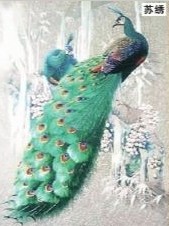

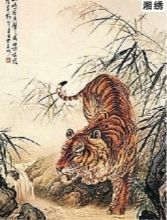

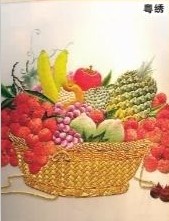

中国四大名绣——苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣,是中国传统手工技艺中的“当家花旦”,进入《国家级非物质文化遗产名录》后,更是受到了来自政府与民间的广泛关注。四大名绣怎样保护才能更符合非物质文化遗产的传承规律?这类遗产究竟能不能进行产业开发?近日,中国艺术研究院研究员、博士生导师苑利接受记者采访,并亮出了自己的观点:四大名绣要保护与开发并重,学会双脚闯天涯。 谨防“保护性破坏” 记者:包括四大名绣在内的非遗保护日益受到各地政府的重视,各种保护政策和措施相继出台,办传习班或培训讲座是比较常见的方式。 苑利:保护非物质文化遗产的目的有很多,但最重要的目的之一,就是尽最大可能保护好地域文化的独特性,并通过这样的保护来实现人类对于自身文化多样性的保护。而你提到的这些保护措施恰恰都是在淡化、削减独特性,所以是错误的。 记者:难道说,这些地方政府由于保护理念的错误,导致了“保护性破坏”?请具体解释一下。 苑利:如一些地方政府为了让四大名绣越做越美,越做越好,有意识地将苏绣、蜀绣、湘绣、粤绣等不同绣种的艺人组织到一起,让他们通过相互学习,彼此借鉴,从而实现将其他绣种的优秀技法融入到自己绣种中来的最终目的。殊不知这样做,却加速了这些绣种独特风格的消亡。这种做法显然与通过保护地域文化独特性,进而保住人类文化多样性的非物质文化遗产保护初衷背道而驰。此外,还有一种加速非遗同化进程的做法同样应该引起重视——这便是通过专家集中培训传承人进而获得四大名绣快速发展的育才模式。与上述互学模式相比,这种集中传授对绣种的同化力度更大,破坏也更多。 记者:传承人之间的相互交流要反对吗? 苑利:我并非否定相互学习,取长补短。事实上,在同绣种间,传承人的相互切磋是十分重要的。但是,跨绣种间的学习,很容易因其他绣法的介入而破坏掉本属于自己的那份文化DNA,使原本非常纯正的文化基因,变成了“转基因”项目,这对于以保护传统文化基因为己任的非遗传承人来说,无疑是一个巨大的失误。 四大名绣能走市场吗? 记者:有观点强调,民间手工艺一旦成了非遗项目,就不能进行商业开发了,否则就会对遗产构成伤害。您同意这种观点吗? 苑利:要想通过纯而又纯的“保护”来维系非物质文化遗产的生命,事实上是很难的。单纯的保护不但会因资金的匮乏举步维艰,也很难将这类遗产所蕴藏的价值充分展现出来。事实上,世界上多数国家都会在不影响非物质文化遗产正常传承的前提下,对可进行商品化经营的项目实行商业经营,从而实现拉动一方经济,同时促进遗产传承的最终目的。 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|