|

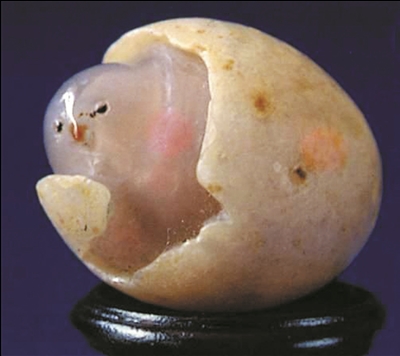

象形石从字面上理解,一点也不难。石头像鱼,就叫鱼象形石。像鸟,就叫鸟象形石。飞禽走兽像什么,就可以说是什么象形石。但只从字面上理解又会出岔。比如,像一座山的石头就不能说是山象形石。像山一样的石头,有专门的叫法,叫山形石(也有的叫意象石)。像某一景观的石头也有专门叫法,叫景观石。所以说,象形石也不能野野豁豁随便乱叫。它虽宽泛,却也有范围。它的范围大致包括“人物象形”、“动物象形”、“食物象形”、“器具象形”等。 象形石名气巨大,像《小鸡出壳》那样形神毕肖的象形石在奇石收藏界是无人不知。然而象形石的名声却巨差。在奇石收藏界行走多年、大凡有点或自感有点学问与内涵的人,似多在忙着与象形石撇清关系。原因是:象形石无意境,乏意韵,缺内涵,属“图解”类石头。有一回我与藏界一位“高手”交谈,他说得更为形象些:有文化的人读小说,读诗歌,读散文。没文化的人看小人书,象形石就是小人书。所以“有文化”的人怎会与小人书一样的象形石沾边呢?即使沾了边的,也不肯承认。 说象形石如小人书,无非是说它如图似画,一目了然。不像抽象类石头空间广阔,任由想象。比如,鸟象形石,不过是具有躯壳的飞禽而已,是无法与天空联系在一起的。而抽象的供石,不仅其“尖锐峭拔”之姿能彰显傲世的性格,仅其石皮之“皱”,就足以让人想起沧桑岁月。这是毫无道理的偏见。若这样讲,石界可有太多的象形石能把抽象石比得不敢露脸。徐宝的一尊象形石《借东风》,诸葛孔明肃立祭台,仰面天际,巧借东风。立刻就能把人们带入“万事俱备,只欠东风”的焦虑中。恍惚间又让人仿佛置身烈焰腾空,火光烛天,曹军营寨,一片火海的历史场景。并发出“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”的慨叹。试问,象形石《借东风》带来的这种想象空间还不够宽广吗!它所产生的意境还不够深远吗!当然不是! 说象形石如小人书,无非是说它通俗浅显,一看就懂。不如抽象石意韵深刻,内涵丰富。毫无疑问,这又是毫无依据的偏见。比如,李明的藏石《大锅小锅》,虽是件一看就懂的象形石,但它有着丰富的意韵和内涵。它如远古之器具,又如馆藏之文物。它厚重威武似先人之祭器,又形容苍老如农家之煮具……它的形貌传递着太多太多可供联想的信息。凡此种种,不一而足。 象形石为小人书之说,不仅粗鲁无知,还极不负责任。谁都清楚,当今奇石收藏界无人不知的两尊奇石《小鸡出壳》和《岁月》全都是象形石。两尊奇石不仅名气最大,而且身价也最高,市场参考价都超过了一个亿。七年前,我去内蒙阿拉善觅石,顺道银川,去石友阿茂的“唯一雅石艺术馆”赏石。阿茂从保险柜捧出一尊佛象形石,当场就让我目瞪口呆,半天说不出话来——它准确、生动的造型,简直就像出自大师之手的艺术品。看了这样的藏品,不仅不敢多说一句话,而且几年之内都不敢谈藏品。还有更多深入人心的象形石,带给人们的震撼是无与伦比。沪上一藏家收藏的锦羽鹦鹉象形石,令多少藏友害相思之苦,已没法说清。象形石如此这般的魅力,足以让“小人书”之说变得毫无意义,足以让鄙视象形石的“高手”们心生愧疚。 其实,并非只有今人才爱象形石,古人之爱或甚于今人。古代文献有“祖上人得怪石,如鬼判,如蹲狮。上人极爱之”。清代诸九鼎爱石成癖,其友藏一石,形似龟。诸九鼎整日赏龟不思归。古人珍爱象形石的故事举不胜举。在对待奇石的态度上,我们应该学习古人,不厚此而薄彼,更不可因为自己的偏好而轻慢他类奇石。 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|