|

《翁同龢日记》同治五年(1866)十一月廿一日记载:“过厂肆,遇吕定之前辈,略谈南中事”。在翁同龢的日记当中,有关吕定之的有近20条,其中比较有意思的是光绪十八年(1892)腊月初三:“致盛杏生函,复其托吕定之于傅相”,还有光绪十九年(1893)三月廿三日:“致李合肥函,为吕庭芷也,嘱以后或补或署”。这里提到的盛杏生是常州盛宣怀,李合肥就是李鸿章。翁同龢是晚清同治和光绪皇帝的老师,曾任户部和工部尚书、军机大臣、总理各国事务衙门大臣等要职,深受光绪皇帝信任,是晚清时期核心政治人物。从他日记中可以看出,他和这位吕定之很早就认识,关系也不错,要不然也不会为他出面给李鸿章写荐举信。后来李鸿章也确实不负翁相所托,不久就安排吕定之出任相当于现在厅级干部的天津道台。从《翁同龢日记》可以看到,吕定之和翁同龢、李鸿章、盛宣怀这些朝廷大员关系都不错。这位吕定之又是何许人也?

吕定之名叫吕耀斗(1828-1895),字庭芷,号定之。江苏阳湖(今常州)人,道光三十年(1850)进士,翰林院编修。他入翰林院比翁同龢还要早几年,所以翁同龢早年称他为“前辈”,不过以后翁同龢官位日高,就不这么称呼了。单看这几则日记,感觉吕耀斗是一个为跑官拉关系的庸俗人物,其实并不是这样。吕耀斗少年英才,22岁就考取进士并入翰林院,这在文人辈出的江南也很罕见。可吕耀斗入翰林院后,仕途却一路蹭蹬,40余年转辗各地,署理过军务、船务、赈灾等,还当过天津水师学堂的总办,其间可谓兢兢业业。作为一个老资格翰林,吕耀斗人脉广泛,上司对他考评都是优秀,荐举他时也不乏溢美之词,譬如李鸿章就说他“扬历中外、品学纯粹”,左宗棠说他“志正行方,留心经世之学”。可就是这样一位经历丰富,品行周正的饱学之士,却一直没有得到实缺来一展抱负,到光绪二十年(1894),才实授天津道台,这距离他考取进士已经过去了40多年,可是吕耀斗还没来得及上任,便因病去世了。

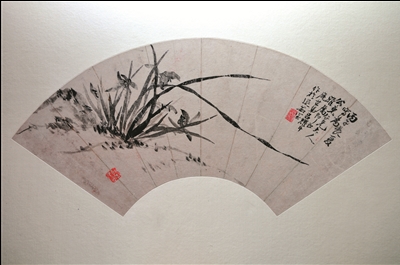

有资料介绍,说吕耀斗“工画墨兰”,这是事实。我们看到的这幅作品,就是吕耀斗画的墨兰图(如图)。在画面左侧有一石坡,其间绘墨兰一丛,寥寥数笔而神采毕现,疏疏朗朗也风规自远。右上角落款“丙子长夏写为公束仁兄大人雅属即正,庭芷弟吕耀斗作于退茹室”,丙子为光绪二年(1876),按《清代官员履历年编》,吕耀斗光绪元年(1875)二月请假就回了原籍,这幅墨兰图应当是作于常州寓所。这个“退茹室”也可以解读一番,“茹”字有忍受的意思,“含辛茹苦”就是。吕耀斗以“退茹”为室名,按照字面理解,他想退出让自己饱受煎熬的官场,可光绪三年(1877)他就奉旨去左宗棠军营任差,“退茹”终结,不知是否出自他本意。现在介绍文人墨客,多有“擅画兰竹”之类的话,要我看,“擅画”改成“只画”或许更接近事实。毕竟画兰竹不需要很复杂的技法,古代文人整天和笔墨打交道,稍加练习便有模样,所以我觉得文人画兰竹更多是一种笔墨游戏。当然擅画兰竹的画家也有,譬如当代已故画家蒋凤白,就被称为“兰竹圣手”。他晚年的作品几乎都是水墨兰竹,有行家请他画设色花卉也不应承。他倒不是不会画,蒋凤白早年临潘天寿和没骨花卉的作品非常精彩。他后来只画水墨兰竹,按照篆刻家蒋寿元老师的说法:就是懒哇,省得调颜色,也省得动脑筋。会不会真是这样?

再回来说说吕耀斗,近代词学宗师龙榆生有一篇《论常州词派》,把吕耀斗和他的《鹤缘词》列为常州词派之拓展,是常州词派晚期的组成部分。从吕耀斗经历来看,他长时间在官场奔波,在词学上用功不多,只是小有成就。这不能怪吕耀斗,“学而优则仕”一直是文人的主流价值观,吕耀斗只不过是随着潮流而动。或许在他看来,达则济天下才是他的追求,词学不过是闲时的消遣。同样是出身翰林,如果当时吕耀斗能像德清俞樾那样,断绝仕途一心做学问,或者像同邑李兆洛专注于讲学,或许他会有另外一番天地。俗话说“男怕入错行”,当官并不是所有人都合适,但什么才是适合自己的,对于当事人来说,“不识庐山真面目”还是大多数。 文/张 骏

(责任编辑:DY) |