|

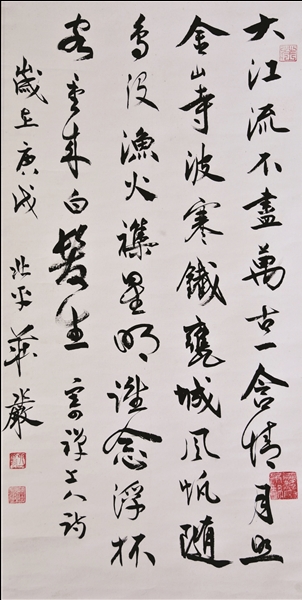

一张黑白老照片,摄于上世纪70年代的台湾,照片上的三位分别是张大千、台静农和庄严。当时的张大千,结束了颠沛流离的生活,在台北外双溪建了摩耶精舍,过着樽前酒常满、往来无白丁的生活。台静农是台湾大学中文系主任和教授,学术地位也很高。这两位都是我们耳熟能详的大家。三人中曾任职台北故宫博物院副院长的庄严,由于各种原因,其在祖国大陆的知名度并不如前两者高。不过,如果你了解了庄严对守护中华文明的贡献和付出,相信对他的敬意会油然而生。这情形,用 “百分之九十的人不知道他,百分之十的人膜拜他”来说,很贴切。 庄严(1899—1980)字尚严,原籍江苏常州,后迁居北京,具体家世和迁居过程,没见到明确记载。从他的经历来看,在常州也没留下什么生活痕迹,但他自己说,和常州庄蕴宽是同宗,常州市志人物卷里也有他的介绍,常州人的身份,没问题。庄严早年考入北大,是北大国学研究室马衡的得意弟子,在1924年毕业时,民国政府成立清室善后委员会,接收管理清宫的资产,庄严就和董作宾、魏建功等一起,被学校推荐加入了委员会工作,这个委员会,就是故宫博物院的前身。从此,庄严就和故宫打上了交道,一干就是45年,一辈子做了故宫人。 庄严在故宫,开始从登记造册的基础工作做起,兢兢业业,后来,因为他的勤勉和严谨,加上恩师马衡到故宫博物院任馆长,庄严被委以重任,主持或参与了民国时期故宫博物院几乎所有的重要工作。如开始于1933年的故宫国宝南迁,1935年中国珍贵文物参加伦敦中国艺术展,还有抗战时期文物迁往西南大后方,后又运往台湾等,庄严都全程参与。特别是在抗战时期,故宫南迁文物中,包括王羲之的《三帖》、唐玄宗的《鹡鸰颂》、周昉《演乐图》、宋代范宽、李成、苏东坡等人的稀世作品在内的最珍贵的80箱书画珍品,存放在贵州安顺读书山的华严洞。这个读书山,原名紫峰山,乾隆五十八年(1793)三月,常州洪亮吉任贵州学政时改称读书山。山脚下的华严洞,和一般溶洞潮湿的环境不一样,干燥、宽敞,做仓库很合适。于是,中国历史上最珍贵的这批书画珍品,就存放这里,由庄严负责守护国宝的日常工作,时间长达6年之久。战乱时期,各种情况很复杂,要保护好文物的安全和完整,其难度可想而知,而庄严殚心竭虑,尽心尽责,力保国宝没有受到一丝一毫的损伤和缺失,这份功劳,怎么夸奖都不为过,应该受到我们的敬重。 庄严是文物专家,同时也以书法见长。庄严的书法,以瘦金体最著名,在民国书坛,独树一帜。上世纪60年代,中国的书法艺术远没有今天这样被世界所认知,在台湾由程沧波等发起成立了“中国书法学会”,并组织了一个书法访问团去日本交流书法艺术,庄严是发起人和参与者之一。另外,庄严长期接触故宫的法书碑帖,得出了许多真知灼见,著述有《中国书法中的瘦金体》《故宫博物院所藏前人法书概观》等。他提出对联这个书法形式的出现,最早不早于晚明的结论,现在还是书法鉴定中的一个标准。这些,都是庄严先生留下的文化遗产。 庄严一生为故宫服务,从他生平交往中发现,许多常州人在故宫工作过,如吴敬恒、庄蕴宽、吴瀛、陶湘等,多达十几位,这也很有意思。上海社科院叶舟博士写过《商务印书馆的“常州帮”》,现在看,故宫博物院也有个“常州帮”,常州人在当时的南北文化重镇,商务印书馆和故宫博物院,都有相当多的参与,这不是偶然,最起码在民国时期,常州还是“群彦今汪洋”的。(文/张骏 ) (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|