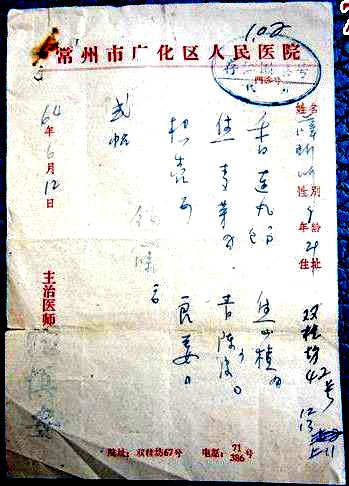

| 历尽磨难潇洒依旧 我父亲汪慎安1922年5月25日生于青果巷《三锡堂》。他一生极具个性色彩,一方面非常聪明,聪明得一般人难以置信,说他聪明绝顶绝非过奖;另方面,又非常糊涂,糊涂得也让常人难以置信,说他糊涂透顶亦非不实。这两种犹如白天和黑夜截然相反的性格却集中于他一人身上。事实上,他无论处于何种处境都一贯潇洒倜傥,毕生如此。 1.坎坷一生 父亲是汪作黼长子汪元龙的次子。但是其兄毓涇早逝,所以就顺理成章成长子了,也就是汪作黼长孙了。族谱中他名叫毓常。他有一弟族谱中名毓莱。我祖父好文,给他们另提了名字,我父亲名“秀典”,叔父“秀采”。 按理,生于这样的官宦诗书家庭,应该是十分幸福的。然而,正如《红楼梦》里的大观园一样,这个大家族里充满了明争暗斗。祖母时时提防,但是,在父亲5岁左右时,我祖母仅稍离开一会,回来时发现,父亲已惨遭毒打躺在地上。后来,腿上又患了瘤疰(骨结核),伤口糜烂达半年之久,流淌的脓血致卧床的棕绷都烂断,命悬一线。一个5岁的幼童受此巨大的肉体痛苦,令人唏嘘。病愈后自腰部到大腿留下一串铜钱般大小的七处伤疤,一腿瘦弱始终无法恢复。以后,父亲以顽强的意志,修文习武,身体素质好于常人。近90时,还不仅思维敏捷,还有一口好牙,血压、血脂、肝肾功能均正常,许多医生赞叹不已。 我父亲幼年时,尽管家境已大不如前,但还是比较富裕的。弟兄俩坐着家里的包车到学校去上学。中学时在街道上玩耍,不小心打翻了一个馄饨摊,他摸出两个大洋给小贩,小贩喜出望外。 我祖父汪元龙盼孙心切,父亲18岁才高中毕业,就没让他继续上学,迫不及待安排他和我母亲结婚。由于上世纪整个20至30年代,中国战乱不断,再加上祖父汪元龙为人厚道,不知理财,家财逐渐流失,1938年抗战爆发,店铺和仓库全遭战火焚毁,常州也陷入沦陷区,汪元龙忧愤去世。家庭的重担一下子压到他年仅19岁的孩子身上。我母亲的丰厚的嫁妆也被人都骗光。一家人只能依靠变卖家产,天天喝粥过日子。 好不容易熬到抗战胜利,我家大姨妈王月珍要求上海地方法院会计科任科长的大姨父给父亲一份差事。法院工作是要有法学学位的,我父亲只有高中文凭,大姨父也只能把他安排在自己科里当一名雇员,多少有点以权谋私。实际上是在那里做最低级工作,科里的人谁都可以指使他,近乎当跑腿。父亲不甘心永远如此,通过自学考到了司法工作的证书。然而,很快上海就解放了,我父亲离开了法院,到一些私营企业工作。没多久,许多私营企业由于种种限制,渐渐难以为继,先后倒闭,父亲也失业了。 接着就运动开始,父亲因曾在国民政府法院工作过,终于没躲过牢狱之灾。万幸的是,他仅仅在法院里从事最低级的工作,没像其他人那样戴上历史反革命之类的帽子。 更幸的是,他没被发配到遥远的大西北,而是条件相对好一些的苏北农场,好像是在盱眙或者洪泽。估计农场生活还是很艰苦的,家里也十分困难,不可能给他任何补贴。但是,他对这段生活从来没对我们谈过,我们也不知道详情。只知道他在农场当一位名叫曲奉公(音)的昔日国民党军医的助手。 1956年,他34岁的时候重获自由回到常州家中。也许是年幼时的病痛,所谓“久病成良医”,他一直对中医学感兴趣,年轻时也曾拜一位名叫徐衡之的老中医为师,学过中医知识,还常替一些亲朋好友开药方。然而,这些毕竟只是业余的小打小闹。最重要的是在农场的三年当医生助手,积累了不少经验,使他终于有了可以谋生的专业了。所以,还是《老子》所说的“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏”那句话。失去自由固然是“祸”,但因此获得知识却是很可贵的“福”。也应该感谢农场的领导,给了他这个机会,从此改变了他的人生道路。 父亲回常州后就决定当中医,把名字改为汪慎安,以便与当中医相称。由于经济窘迫,做不起油漆木牌,只能将诊所名称写纸上,贴到青果巷沿街的大门口,又凑了15元钱在旧货市场上买了张写字桌,墙上贴4张针灸经络图,就算开业了。为打消病人的顾虑,初期还采用先看病,痊愈后再付费的办法。 父亲十分聪明,记忆力好得令人难以置信,十多年前仅打过一下招呼的人,十多年后依然记得人家的姓名、地址等情况。他去拜访人家,看一眼书橱里的书籍,尽管是他不熟悉的专业书,若干年后他依然能记得。因此,他能对浏览的医书过目不忘。 上世纪五十年代,交通不方便,父亲每隔一天,徒步数十里为北郊农村的病人上门服务,买不起自行车只好苦两条腿,无论是酷暑的三伏天,还是寒冰封冻的腊月天,都是如此。打开局面是异常困难的,有些危重病人同意让他治疗,其实是本来已经绝望,“死马当活马医”而已。没想到,竟然让他治好了一些危重病人。例如: 北郊农村一位叫毛耀青的病人,17岁时开始患风湿性关节炎,家里人见他病情危重,彻底绝望了,就让他瘫在家里的门板上,等待死神召他去了。父亲决定对他治疗后,每隔一天步行往返二十多里路,上门针灸并辅以中药治疗,风雨无阻达半年之久。最后,病人奇迹般恢复健康,成了一名人民教师,后来还当上了青龙小学的校长,并认父亲为干爹。 正觉寺弄的徐先生本来是家庭经济的顶梁柱,上有老,下有小,胃癌手术后,体虚病危,家属已开始准备后事,父亲用针灸疗法配合中药治疗,挽回了他的生命。 由于治好了不少危重病人,一传十、十传百,上门求医的人越来越多。许多被他治好的年轻人认他为干爹,因此,他收了很多的干儿子和干女儿。每逢节日,农村的干儿女带着田间地头的蔬菜、土产,前来孝敬他。 从医仅仅一年多时间,在常州就有了一定名声,就诊的病人越来越多。许多中医即使干了一辈子都没有多少人问津,成了所谓的“阴天郎中”。因此,让很多人觉得不可思议。 1958年,两位医生来拜访我家,他们说,现在要响应政府号召,不能再单干了,应该走合作化道路。这两位医生又去游说了好几个常州世代为医或多年从医的名医,如:耿成龙、邱孝若、万济民等等,成立了一个联合诊所。父亲虽然资历很浅,但是,找他看病的病员多,所以,工资也相对比较高,每月有一百几十元。 以后,他们的联合诊所被政府整编,父亲等业务较好的医生进入政府办的“广化区社会福利医院”,有了国家正式编制。父亲的正式工资定为每月七十六元(当时全民所有制工人工资只有30多元,集体所有制的只有20多元)。有讽刺意义的是,那两位召集走集体化道路的医生,没能被吸收进去,听说,后来在菜场拉板车谋生。 后来广化区社会福利医院扩充为广化区医院和常州市中西医结合医院,后又并入常州市第三人民医院。 找他看病的人越来越多,就诊病人人数天天在全院名列前茅。父亲每月七十六元工资,在那时候也属高薪。然而,由于业务出色,1964年工资调整时,又加了一级,加到了八十多元,从业才七八年,不仅拿了高薪还要加薪,不可避免遭到某些没得到加薪的人的嫉恨。  逗得女孩们哈哈笑。但是,某些人都近四十了,还没有娶到老婆,心里还能不醋极? 对此,父亲却毫不觉察,邀请来家做客。沙发、落地收音机,茶几上的鲜花,一一摆在别人眼前。那时候,住房是个大问题,即使是国营企业或大专学校,许多人结婚多年还没分到房子,更何况一个区级医院,往往只能好几个人挤在一个房间的集体宿舍里。看到你家三大间卧室,另外还有专用厨房,两个天井,还能不眼珠子都要凸出得要掉出来。 父亲大少爷脾气,说话没顾忌,看不起不学无术的人,也因此得罪了不少人。 火上加油的是,父亲的工龄很短,十年都不到,比那些人工龄要短一截。并且,既不属于出身于世代为医的家族,也没有正规文凭,工资却比他们高一倍,院长还要再加他一级。还能不让某些人恨得咬牙切齿? 终于,他们的机会来了,1966年席卷全国的运动开始了。常州几乎所有的德高望重的名医,尤其是第一和第二人民医院的陈舜明、高谷深、楊堃、段荫昌、苏世芳等都被批斗游街。《广化医院》虽是区级小医院,也冲在前面。重视业务的院长沈显,被他们以反革命修正主义的罪名被打倒。医院的骨干医生全打成资产阶级反动学阀权威,强迫他们挂着牌子跪在碎瓷片上。一名运动员出身的学员,甚至将其师周玉麟用“大背包”从背上翻摔到地上。 父亲积怨如此之深,受到的迫害最重,时间也最长,工资被减半,天天挨批斗,不但在医院内受折磨,还先后两次被关押到市里监禁。 整他的那些人对他非欲置之死地而后快,绞尽脑汁想出各种狠毒手段来迫害他,达到了无所不用其极的地步。 首先是资产阶级学阀权威:可是,一个区级医院的医生再也戴不上这顶帽子; 现行反革命分子:罪状是偷听敌台。我父亲学日语,订了日本中医杂志,可是从我家抄去的收音机里连短波频道都没有,甚至把一玩具电冰箱也抄去了,以为里面暗藏偷听敌台的玄机,自然是笑话了; 杀人的同伙:运动开始后,常州一家工厂的支部书记被揪出来,说他谋杀了妻子。当时法院判他死缓。于是,有些人也想让父亲成为同伙。可是,法院根据那位书记的供述,否定了我父亲知情的可能; 国民党特务:但是上报的材料,公安部门挂不上任何一个国民党特务组织的线,不予受理; 最后,他们只能退其次,给他戴个坏分子帽子,然而,单凭家里有台落地收音机、照相机、桌子上插鲜花,会跳舞,这顶帽子也得不到上面批准。 1968年武斗结束,常州实行军管。父亲在脖子上挂了沉重的牌子,铅丝勒进后颈,押送去全市集中关押的工纠总部。当时医院的年轻医生黄宏坤上前将铅丝提起来,放到衣领后面,好让他少受些痛苦。那伙人还讥讽说,“看他对他那么好,把当他老爸了!” 由于当时武斗刚结束,两派结怨很深,父亲进工纠总部后,立即就遭到一顿毒打,父亲只得用中医传统的治伤办法,自己治疗自己,以后又受尽很多虐待和侮辱。但是,最终还是没对他的任何问题做出结论。 回原单位后,医院革委会成立了对父亲的专案组。父亲天性玩世不恭,面对各种危机,他常说的是“当它假的!”他也以“当它假的”来对待。面对专案组的逼供 就以假对假,“有求必应”,就像打开了自来水龙头,哗哗直流。“坦白交代”自己是中统兼军统的双料特务,还与特务头子戴笠、毛人凤和沈醉等都关系密切,把小说和电影里的都情节嫁接过来,情节惊险曲折。专案组和军代表以为抓到了一条大鱼,乐不可支。但是,以后北到黑龙江,南到海南岛,一次次内查外调,几乎把大半个中国都跑遍,每次都满怀希望出去,两手空空回来,最后,仅只能把他口供整理上报公安局。但是,公安部门认为,这两个特务系统势同水火,不可能同一人在这两个系统中都当特务,也根本不能与公安局掌握的任何一个特务组织挂上钩,所有材料都是胡说八道,不予立案。 然而,他对政治运动的玩世不恭,也让他自己吃了不少苦头。专案组觉得上了当,誓不罢休,一次次往死里整他。 上山下乡运动开始了。好吧,既然一时间整不了你本人,就整你家里人!借口“好人带坏人”,到居民委员会将我母亲和两个上学年龄的妹妹都下放农村。还不肯罢休,又到我大妹的工厂里去施加压力,把我大妹也一起下放了。下放到高淳的砖墙公社,是当时常州下放居民最偏远的地区,跨过一条河就是安徽地界。我母亲和三个妹妹已被下放去了高淳,某些人还不肯放过我父亲,非要在常州给他戴上帽子,才让他去高淳。 不久,我弟弟去金坛插队落户。父亲妻离子散痛心疾首,写了一首极度沉痛的古体诗,可惜已经不存。这是我唯一的一次看到他痛苦消沉的时候。 没多久,常州一家企业的两派的两名群众相互扭斗,其中一人觉得手臂受伤脱臼了。我父亲给手臂脱臼复位在常州有名,那人来找当时被剥夺医生资格的父亲医治。父亲诊断后认为确实是脱臼,当即帮他接好。那人回单位申诉,却被军代表认定是阶级敌人造谣,挑动群众斗群众。脱臼已被接好,父亲拿不出证据来为自己辩解。市军管会批准将父亲押至市“强劳队”强迫劳动,时间达一年之久。尽管,今天看来所谓的“强劳队”是完全不合法的。然而,就是这样的单位都认为医院如此对待我父亲是太过分了。所以,关押一年释放后,对医院说应该落实政策,医院无奈将父亲的工资从40元加到了50多元。 释放后,继续在医院拖板车。此时,父亲已年近半百,由于备受折磨,不仅要拖着一条瘦弱的腿,拉沉重的板车,而且,因为全家在城里的粮油关系都被注销,家里连煮饭的煤球都没有,只好到铁道旁捡拾煤块,藏在裤袋里带回家,黑煤灰沾在衣服上,也无法洗澡。后来还出现咯血。 医院把父亲扣在城里千方百计想给他戴帽子,拖了两年多,却始终无法得逞。高淳农村革委会一气之下,将他户口退回到常州。“好人带坏人”,好人还在乡下,而“坏人”却回了城。 不过,父亲开朗乐观,凡事想得开。食堂的工人说他常会到食堂买一碗红烧肉,说“今晚要斗了,吃饱了能站得动。” 尽管那时候宣传知识无用论,医院一些人对他百般污蔑,然而,他在常州的名望依然很高。那时医院要迁新址,需重建大楼,但是,钢材、水泥、砖头等建筑材料紧缺,医院两名革委会委员四处求援。其中一人是个麻子,麻子委员指着自己的脸对人家说,“看我面子,给我们点材料吧!”另一位委员也说,“就看他面子,给我们些吧。”然而,人家似乎对麻脸并无多大新鲜感,收效甚微。后来,父亲到某个单位去拖东西,那里的人纷纷求他开药方。偶然谈起医院需要建筑材料,那单位立刻乐意提供。以后,医院就专门让他去搞材料,他拖着板车出去,到人家单位后,就替他们看病开药,人家就提供建筑材料给他们医院。后来,整个医院新建所需的建筑材料,几乎全是用他的药方换来的。 到了上世纪80年代,我国开始了改革开放,在胡耀邦等中央领导主持下,全国广泛开展了平反冤假错案行动。常州市几乎所有的医生都落实了政策。然而,我父亲依然还在马路上拖板车。有一次,他把板车拉到市委大门口,市委认识他的人十分惊讶,怎么你还没落实政策啊?打电话给医院。医院以后就不敢让我父亲在外面拉板车了,然而,在医院里依旧不落实政策。终于,医院建立了新的领导班子,在新任院长张志宏等领导的大力主持下,推翻了一切诬陷不实之词,在经历了长达15年的凌辱,侮辱、打击和强体力劳动后,父亲终于恢复了名誉,工资恢复并补发。他是医院里,也可能是常州卫生系统,最后被落实政策的人了。 全家也都回城了,日子逐渐好过起来。尤其是,我弟弟高中毕业后,插队落户农村,胸怀远大理想,白天繁重田间劳动,晚上艰苦学习,自修了全部大学课程,1978年,恢复高考后,考取了改革开放后第一批研究生,继而又成为新中国第一个自己培养的无机化学博士。江苏和常州的媒体一再报道。受到多年的污蔑和屈辱后,我父母亲格外感到荣光。看到儿子做学问发表了论文,父亲也写了20多篇论文,发表在杂志上。后来,承蒙医院同仁单德成和南京中医大学雍坤、潘佳麟汇编成《汪慎安学术论文集》。 2.精湛的医术 父亲获得平反时虽已接近60岁,但他后来继续从医治病救人近30余年,不仅钻研中国传统医学文献,而且还把眼光投向国际。他看到,日本的中医学很有成就,长年订阅日本中医学杂志。为此,他参加了常州市的日语培训班,还与日语教师,一位姓曾的日籍女士(因嫁中国人,从夫姓)结为好友。曾女士回日本后,还一直保持书信往来。了解日本的中医学,使他具有一般传统老中医不一定具有的独到眼光,医术一天比一天精湛。 我在家里印象很深的是,经常有些幼儿手臂脱臼,被抱到我家来找他救治。他只要一触摸脱臼部位就立刻接好,然后把糖果放到幼儿面前,要他或她去拿,幼儿开始还害怕不敢伸手,在一再鼓励下,幼儿终于鼓起勇气举起小手来拿糖果,母亲满脸的愁容顿时转成笑颜。事实上,这仅是他众多专长中最普通的了。 父亲对不孕不育症的治疗也有独到之处,经常有许多多年不育的夫妇,经他治愈后,抱着孩子来感谢,夫妻双双脸上洋溢着无比幸福。 父亲另一独到的医术是治疗癫痫病,经他治好的癫痫病人无数。孩子是父母的心头肉,患上了这种病,父母亲哪个不心如刀绞。一位在南京中科院某研究所的母亲带孩子来看病时说到,她有一次看到一个年轻人在马路上癫痫病发作,倒在地上抽搐,想到自己的孩子也有这种病,内心痛苦无法用语言形容。他善于治疗癫痫的情况,在南京流传较广,经常有家长带着孩子从南京乘车到常州来请他诊治。父亲治疗癫痫,不主张用有强烈副作用的西药,坚持用针灸和中药治疗,只要孩子发病还不太久,治愈率相当高,而且经他治好后,再不复发,其中一些孩子后来还上了大学。 父亲对脉理的精通,更让许多人赞不绝口。北郊的一位姓黄的企业家妻子怀上了二胎,他们已经有了一个女儿,希望二胎是个儿子,但是B超结果说是女孩,夫妻俩又请父亲诊脉。父亲诊脉后说是男孩。黄先生疑惑的说,“您把握大不大?如果真是男孩,我就认罚了,如果不是,我就罚得冤了……”父亲毫不迟疑的肯定是男孩,后来,果然生下男孩,现在这个男孩已经结婚并主管父亲的企业了。事实上,那时候怀孕早期做B超还诊断不出孩子的性别的。不过,父亲私下也对家里人说,如果孕妇的脉理表现是男孩,他就说是男孩;如果显示是女孩,就说自己也吃不准,以免有些重男轻女的人去将孩子流掉。他说“孩子是一条命,那样是伤阴德的”。 父亲退休后,依然有许多人登门求医。其中,既有腰缠万贯的成功人士,也有贫困的农民工,一些外籍友人也慕名而来,常常不但屋子里,连院子里都挤满了候诊的人,凳子不够,许多人只能站着,即使是酷暑和寒冬也是如此。 有一次,一对有公职的夫妇也站在院子里等候,我问他,他有公费医疗,为什么还来这里找私人医生?丈夫说,他妻子的不孕症就是父亲治好的,还说,去医院看病虽然可以报销一部分,但往往要做很多不必要的检查和开高价药,而父亲不需要做这些检查,也从不开不必要的高价药。 不仅在常州,上海的一批企业家经常热情邀请他去上海看病,每次去都是轿车接送,住高级宾馆。 海外一些华人也经常来向他求医。一新加坡华人闻知他医术高明,特地赶来向他学医,回新加坡后,收了 数十个门徒,在当地华人报纸上登载文章说,自己是拜常州汪慎安大医师为师的。还夸张地说父亲是“达摩禅师的第十八世传人”,当然,此不过是报纸为博得广告效应的伎俩,荒谬不经。我父亲与达摩禅师没有半点瓜葛。 2006年,父亲85岁时生了一场大病,住进了他原来就职的医院,求医的人到他家里扑了空,络绎不绝赶到医院来找他。可是,他已经躺在病床上了。于是,出现了医生躺在病床上替病人看病的怪现象,时间长达4月之久,由于躺着没法写字,院方还派了一个年轻女实习医生替他写药方。这种情况恐怕在医疗界也是极其少见的了。 父亲去世后第二年5月,我们邀请父亲的一些友人聚会。其中一位名叫薛岳明的年近八旬的老人,是1950年代在北京大学力学专业毕业的,后来分配到戚墅堰的车辆科研单位工作。他同我见面的第一句话就是,“你父亲很伟大!”我听了未免吃惊。于是,他特地对我谈起父亲为其夫人治病的过程。要不是他亲口说出,而且他是北大毕业的科研人员,我都几乎难以置信了: 2008年,其夫人71岁,出现了全身水肿症状,原本体重为70kg左右,因浮肿超过了200kg,身体极为虚弱,常州市一家三级甲等医院就诊后。医生诊断为,“肾病综合症”,造成蛋白经尿流失,血中的蛋白减少,全身浮肿。患者多次去医院化验,尿液中蛋白量为正常值的20多倍,说明蛋白质流失确实非常严重。血液总蛋白含量也远低于正常值。他们夫妇先后在常州市三甲医院,南京及上海专业医院找专治肾病的名医求医,但都无效。 2008年8月经研究所同事介绍找到父亲。当时,父亲86岁了,身体已不太好,坐在轮椅上,说话口齿也不太清楚,但思维依然十分清晰。父亲认为,以前的方法不妥,应该先治脾,改进体质后再排尿,将膜瓣修好解决水肿。父亲于8月5日先开了第一帖药,到 11月5日病人共服用了九帖中药,身体浮肿完全消失。尿液中的蛋白质量已完全正常,血液中蛋白指标也恢复到正常值了,其它如体重等生理指标也都正常。 当地的许多人都知道患者早已卧床不起,现在又在街上看到她,都非常惊讶! 患者丈夫是长期从事科研工作的科技人员,做事十分严谨,他把患者所有的资料,包括化验单、父亲的处方都仔细保留了下来,还对患者的病情发展也做了十分细致的观察和记录。他说,虽然父亲已经去世,希望这份珍贵的遗产能继续为其他病人服务,只要有人需要,他都愿意免费提供。(他给我的所有资料,我都保管在这里)。 就这样,父亲的晚年一直在治病救人的乐趣中度过,直至临终前最后六个月。 3.宽宏倜傥天性 父亲从不“唱高调”,幽默风趣,俏皮话不断,没有医生架子,病人很乐意和他谈话。 有个农民工可能是与妻子久别重逢,“一晌贪欢”,第二天,浑身寒颤,四肢如绵,面色惨白,被人用板车送到父亲处求医。服用了父亲的一两帖药后,很快痊愈。农民工后来回忆说“汪医生一搭脉就知道我的病因,真神。还对我说,‘年轻人,你没什么病。不过得记住,老婆只能当药吃,不能当饭吃,以后要牢记!’” 文革期间,我家祖坟被毁,墓碑被当地农民扛回家去作建筑材料盖房子,父亲十分痛心,但也无可奈何。一天,一位当地农妇来找他治病,对他说: “汪医生,我怎么全身发冷?” 父亲微笑说: “你睡在坟墓里,怎么会不感到冷。” 农妇很奇怪: “我怎么住在坟里了?” 父亲说: “你用我家的墓碑砌墙盖房,不是坟,是什么?” 父亲完全没有医生架子,与很多工人农民的人缘都很好。而且,任侠好义,大少爷脾气一生未变,买东西一向都是“三不主义”——不问价钱、不看斤两、不要找零。 他似乎对散钱会感到一种享受。爱差遣人,每次差人做事必给“赏钱”。当听到别人道谢时,心底里有说不出的快活和得意。每周必去公共浴室一次,数十年风雨无阻。进浴室后,凡助他脱衣或帮他购物的,一律都给“赏钱”,而“赏钱”往往比所购物品价格高。其实,他每次进浴池都不到五分钟就出来了。他不是去洗澡倒像是去散钱。这个习惯一直未改,直到去世前两、三个月,因无法行动才不得不终止。 父亲生性非常乐观,总以善良天真的眼光看世界。所有他认识的人,在他嘴里,都被官升一级,甚至几级,科长被说成局长,局长被说成市长,普通职员变成经理,经理则成了总经理......倒不是他有意夸张,而是他自己真的相信。 他一辈子都没认为,世界上竟会有骗子。凡是他认识的人,或他仅见过一面的人,都是好人,绝对不会来骗他。于是,只要人家三句好话一说,他就飘飘然,一次次上当受骗。而且,被骗后依然很高兴,不像是被骗,反倒像是占了便宜,下次照样再被骗,而且毫不记恨。于是,假古董、假瓷器、假和尚、假尼姑,纷纷上门,凡是上门的都必定会有所收获,绝不会空手而归。有一次,武进某佛寺据说要建塔,他一下捐了13万元,至于是真是假,也没去考证。 尽管他记忆力超群,在受骗方面却一点也不长记性,所以,一生都积不下钱来。这方面他堪称是糊涂透顶了。 发生在他身上的一件事,听起来简直让人觉得荒谬到极点。1970年左右,妻儿都被下放农村,有个人哄骗他,搬进了他已故姐姐的住房,还想得寸进尺,要父亲把自己住房的一半隔出来让给他,父亲同意后,他又要更多的。还恐吓我母亲说,以后房子都要没收的。我本来是都由父亲做主的。看到那人这样对母亲说话,觉得此人品行有问题,就出来坚决反对。那人挑拨说,“你怎么在家里做不了主?”我父亲还对我非常不高兴。 他不仅不记仇,也豁达大度和以德报怨。 父亲同医院有名医生,原本是部队的一名卫生员,转业到医院后工资很低,1964年眼巴巴希望能升一级工资,不料,院领导却将工资加给了父亲,从此,对父亲恨之入骨。文革期间,他煽动一些人一次次恶斗父亲,往死里整。但是,在清理阶级队伍时,因他是国民党部队“解放”过来的,也被关进“牛棚”。深夜,父亲被一声惨叫和倒地声惊醒,发现此人已割腕,企图自杀。父亲慌忙呼叫,将此人从死亡线上拉了回来。也许是良心发现吧,后来落实政策时,调查人员核实他过去揭发父亲的材料时,他说,“我瞎说的。” 2001年,父亲办80岁的寿宴,他还特地邀请曾也参与批斗他的人一起来喝寿酒,他觉得其中有些人也是迫不得已,或许也有苦衷。当然,那些极度作恶的人不在邀请之列。不过,他们有的因罹患重病而死,有的因子女进监狱忧郁而死,也许是冥冥之中遭了报应吧。 父亲生命的后来30余年中,家庭安详幸福。遗憾的是,母亲1993年去世,享年仅72岁。父母亲伉俪50多年,母亲去世,父亲是非常悲痛的。后来十多年的日子里,父亲还生过了两次大病,也都挺过来了。 2010年8月,我们按传统习惯按照虚岁为他办了90寿庆。此时父亲膝下子孙满堂,而且出类拔萃,十分优秀。 在他生命最后的岁月中,小女儿与他相伴照顾,弥留之际,学医的小外孙悉心治疗,可惜终于回天无力。 2010年12月12日16:30分左右,父亲因严重肺炎,抢救无效,不幸乘鹤归去,享年89岁。 父亲一生乐观开朗,潇洒倜傥,再大的危难总平静应对,让我联想起曾祖父汪作黼的教诲: “ 毁誉非所计……方寸中毫无罣碍,从容涵养,最终能人定胜天。” 要不是那样,如何能熬过那屈辱苦难的15年,得以后来继续从事30余年治病和救人的崇高职业。 还必须说的是,那时候的冤假错案是相当普遍的。常州市甚至把老红军蔡铁根都被判了死刑。父亲当时真是几乎命悬一线啊。然而,在长达15年的时间里,相关上级部门工作人员能一次次顶住医院的压力,坚持原则,没让父亲蒙受不白之冤,不容易啊!在此,也表示深切的感谢,虽然,我们到今天都不知道他们是谁。文/孟荪 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|