|

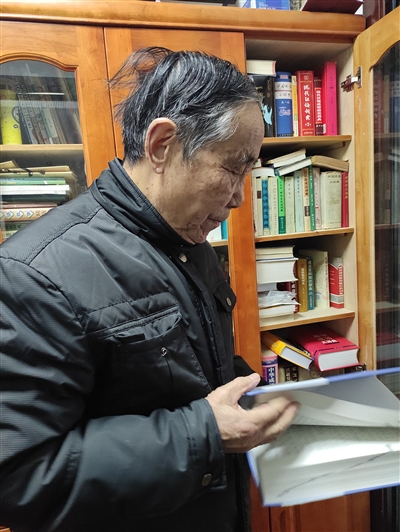

莫彭龄,现任江苏省中华成语研究会会长、常州市成语文化研究会名誉会长。1980年代,他是常州工业技术学院(常工院前身)开设文科时的“元老”,后长期担任人文社科学院院长;近40年来,莫彭龄更为人熟知的,是他对于成语文化的痴迷——提出了“成语文化”的概念,并在理论与实践两方面进行了大量研究。 莫彭龄最早与成语结缘,是在1979年春天南京师范学院中文系吴金华老师的一堂古代汉语课上。那堂课上,吴金华用成语做例子,讲授古汉语的词汇、语法现象,“走马观花”“赴汤蹈火”里的古今异义直接催生了莫彭龄的成语研究处女作《从成语学点古汉语》,并深刻影响了其后30多年的学术之路。当“专门从事汉语成语研究”成为莫彭龄的人生标签,成语寻“常”就成了一种不寻常的专注。 何谓“常州成语”?众所周知,成语是相沿习用的具有书面色彩的固定短语,其基本形式是四字格。成语大多来自古代的神话传说、寓言故事、历史故事、古籍经典以及外来文化,一般认为,成语有故事就有地理要素,如果发生在某地,就是“某地成语”。 “以往,大多数人研究成语是从语言学角度。我是从文化角度构建了成语文化的理论体系。”莫彭龄说,“究竟什么是‘常州成语’,这是一个看似简单、其实不简单的问题。” 他举了个例子:“拿‘寸草春晖’来说,这个成语出自唐代孟郊《游子吟》:‘慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。’但很少有人知道,《游子吟》还有自题‘迎母溧上作’,表明当年孟郊是在溧阳写下的,才有了这个成语的诞生。” “‘寸草春晖’是发生地在现在常州境内的成语。也有一些成语,如‘山中宰相’,则属于以往遗落在关注视线之外的。它讲的是南朝梁时陶弘景,隐居茅山,屡聘不出,梁武帝常向他请教国家大事。人们称他为‘山中宰相’,比喻隐居的高贤。作为故事发生地的陶弘景隐居地,考证下来就在现在金坛区境内的茅山华阳洞附近。”莫彭龄说。 此外,“常州成语”还包括了主人公为常州人的成语,比如“季札挂剑”,这一典故的主角是常州人文始祖季札,虽然故事发生在其出访徐国时,但可以作为两地共有的成语。 2019年,莫彭龄发起成立“常州成语课题组”。他说:“这是一项工作面广量大,涉及语言学、文化学、历史学、考古学、地理学等多个学科,具有一定的复杂性,也有一定的挑战性,但具有重要意义和学术价值的课题。”目前,“常州成语”已汇集有一定数量。 回望这30多年,莫彭龄在成语文化的研究和普及中,先后出版了《汉语成语与汉文化》《成语联想教学法初探》,与他人合著《成语文化论》,主编《成语百科知识辞典》《成语密码》以及“成语文化丛书”等,创建了成语文化社团、成语文化论坛和一批成语文化实践基地,主持了《中华成语博览馆展陈大纲》的创编工作,提出了“成语+”教学新模式、成语作文等。 在莫彭龄看来,成语文化的研究包含理论、教学、应用和比较研究四方面。当成语文化的宝库被打开,莫彭龄还与常州本地多所学校联合将其应用于教学:如新北区百草园小学,除了有“闻鸡起舞”成语儿歌操,还编有《配画成语儿歌》;新北区实验中学推出了校本教材《成语作文》。 “从娃娃抓起,才能把成语文化的研究和实践坚持下去。我们最近一直在筹划给孩子们讲讲‘常州成语’的事!”莫彭龄的30多年,可谓是学术之路不寻常,成语文化却需寻“常”。 何嫄图文报道 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|