|

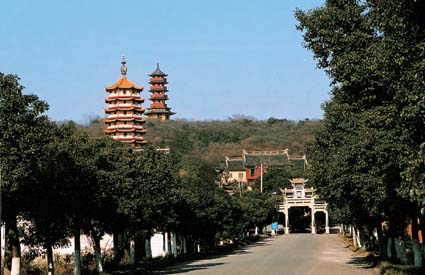

曹雪芹在北京卧佛寺旁边一个山村写成了《红楼梦>前八十回,《红楼梦》后四十回在高鹗中进士之前四年以木版活字排印行世的,高鹗比较了解曹雪芹对贾宝玉结局安排的构思,以“高续”后四十回安排贾宝玉出家是不无根据的,高鹗把贾宝玉出家的情节安排在毗陵古驿也决非偶然。 常州佛寺多,名气也大,描写宝玉出家安排在常州最恰当不过了。于是便出现了《红楼梦》第120回的描写,贾宝玉考场试卷作完交卷后便不辞而别出家,最后在毗陵古驿与父亲告别的情节——那天乍寒下雪,贾政在毗陵清净处停泊,在船仓中写家书,当写到宝玉的事,便停笔,抬头忽见船头上微微的雪影里面一个人,光着头,赤着脚,身上披着一领大红猩猩毡的斗蓬,向贾政倒身拜了四拜后,贾政问话,宝玉未及回言,便被一僧一道夹住,飘然登岸而去,贾政追赶不及,转过一小坡,攸然不见,只见白茫茫一片旷野。这与曹雪芹第五回(收尾,飞鸟各投林)曲中“落了片白茫茫大地真干净”相对应。1988年,常州市运河疏浚篦箕巷改造工程胜利竣工,建亭立“毗陵驿”碑,背面记载《红楼梦》第120回故事情节,真具有“沉思近水阁,恍惚梦红楼”,“毗陵古驿源流长,写入红楼扬八方”之感觉了。 宝玉在毗陵走游了横兴寺、正觉寺、崇法寺、蓼莪寺、吴王寺、慈福寺、胥城寺、西林寺、宝相寺、万佛阁、旃檀寺、清凉寺等。少则一宿三餐,多则短期吃住。学习用正确的音调与节奏,朗读佛教的经文,掌握转读要领,学习歌咏法言,以求梵呗音调。从此宝玉与佛经结下了不解之缘。 宝玉经过天宁寺的习禅、听法、听经,逐渐成为得道高僧,具有大学问的高僧。一日早餐后,宝玉出得天宁寺、径直向东,中午到达戚墅堰,抬头北望,见青山若隐若现,岗阜延绵。打听行路人,说是芳茂山、清明山、舜过山、石堰山、鸡笼山、凤凰山等九山。其中有个酷似学者的人说,因东晋右将军散骑常侍曹横葬此,因此芳茂山又名横山。宝玉大喜,三步并作两步,一口气走到横山脚下,但见山环水绕,茂林修竹之处,隐隐有座寺院,寺内香火旺盛,诵经余音缭绕。门前有额:“大林禅寺”。大林寺乃踞横山西麓山腹,相传南朝梁代有道士王八百在此修道升仙,陈代建有登仙馆,至今院内留有古井一眼,相传为道士王八百炼丹之处。宋时曾改名冲虚观,元时被毁,历经沧桑。宝玉所见实为明代崇祯年间重修古寺。大林禅寺历时近一千五百年,佛道相间,既是佛宇,又曾是道观,正应一道所说:“佛佛道道、千年古庙”,寺内古银杏乃枯木逢春,稀世珍宝。 宝玉踏进山门,见寺庙气势雄巍。但见弥勒笑容,金刚威严,大雄宝殿正座之如来佛像,更是端祥庄重。宝玉进大林寺先是挂褡(暂住),住些时日,再经知客师及各执事们的考查通过,然后经过讨褡(长住)、讨海褡(进禅堂修学)两道手续批准,就成为大林寺的正式清众了。大林寺住持禅海法师治寺有方,常以“一日不作,一日不食”之语勉励后代,宝玉为禅海法师的精神所感动,平时与众僧一样,跟着住持禅海修行,日积月累,深得禅海法师的赏识。禅海法师也经常关心宝玉,从衣、食、住、行直至修禅,教导宝玉:“心即是佛,和尚便是今佛。”禅海法师在与宝玉的言语交谈中,觉察到宝玉确有才华,佛经、道学、诸子百家、散文、骈文、诗赋、词曲、对联、诗谜、星相、医卜、礼节、仪式都懂得透彻,讲得真实。这时,这位得道高僧禅海法师已届耄耋之年,他感觉宝玉已经成熟,决意仿效弘忍五祖,便谦抑自牧,避就其位,推选贾宝玉当住持和尚。因见寺墙东侧,竹林成荫,秀玉初实,竿青欲滴,翠绿生凉,想起前人“不谢东君意,丹青独立名,莫嫌疏叶淡,终久不凋零”的诗句,遂赐名贾宝玉为修篁禅师。从此修篁禅师正眼法藏,涅架妙心,修成圆明清净的大觉。 (文/杨水根) (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|