|

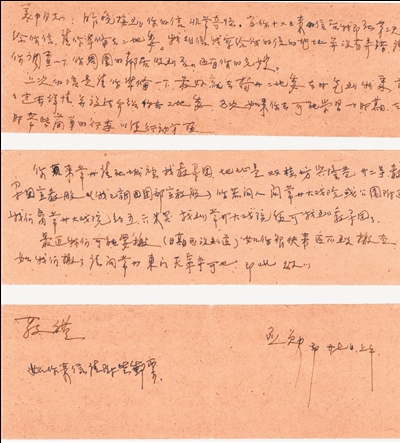

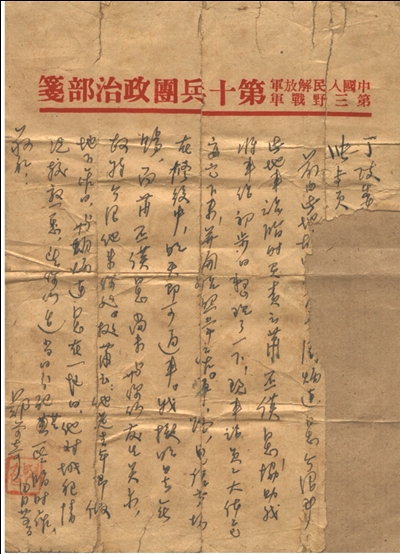

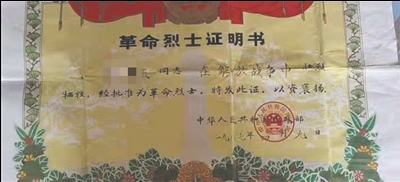

一封信 见证常州一所军校的军歌嘹亮 此次征文比赛中,75岁的汤祚永讲述一封信的背后红色故事,让人印象深刻。 2019年夏天,常州一位集邮收藏家在上海拍得一枚实寄封(邮票收藏专用名词,泛指通过邮局实际寄递的各类邮件的封皮,延伸概念还包括实寄明信片、实寄邮简、实寄包封纸等),该实寄封引起了汤祚永的浓厚兴趣。 这封实寄封寄出日期是1949年8月30日,从位于常州的苏南军区寄往上海,最为可喜的是实寄封内保存了原信函。 信中主要内容是介绍一位名为史美中的年轻人投身革命,要其到扬州第二地委去报到。“你来常州请在城里找教导团,地址是双桂坊兴隆巷卄二号,教导团宣教股(我已调团部宣教股)你若问人问常州大剧院或公园附近。” “通过信函,我们知道写信者是苏南军区教导团宣教股的邬烈勋,但教导团驻地何在?是什么部队?无从解答。”从2019年下半年起,汤祚永把实寄封当成研究课题,从此走上寻访教导团的“红色征程”。 从双桂坊到兴隆巷,从房产档案的查询到原住民老人的采访,借助一条条线索,他加入了有55位老战士的群——“永远的教导团”,从而打开了“红色宝库”的大门。 原来教导团是我军的一所军校,教导团的政治处曾驻在崇法寺(人民公园内)。汤祚永根据相关资料查证,原苏南军区教导团于1949年5月常州解放后成立,1951年迁往无锡惠山,1952年,苏南、苏北军区合并,成立江苏军区教导团,之后,人员分赴各个军种,有的奔赴朝鲜战场,建立殊勋。3年间,共有3000名学员从苏南军区教导团走出,如今他联系到的健在老战士还有近百人。 “一封实寄封见证一段可歌可泣的故事,这就是档案的魅力。”汤祚永说。 两张书信 承载着为常州解放做出贡献的爱国情怀 常州市档案馆的工作人员刘小如也参加了征文比赛,她从工作中的经历写起,介绍最令她难忘的两份珍贵革命历史档案。 “这两件档案是两张1949年的书信。它们在原主人家中静静躺了55年,随后被捐赠至市档案馆。”刘小如说,此书信写于1949年4月24日。当时,时任中国人民解放军第十兵团政治部保卫处处长郑学奇写给常州市军管会警备司令部丁政委和常州地区专员张志强,信中主要谈了常州火车站接管情况,并着重介绍了一名同志,萧丕谟——他协助配合解放军迅速控制火车站。信中还要求给萧丕谟安排适当工作。 刘小如介绍,这位萧丕谟同志,就是两张书信的原主人,珍贵档案的捐赠者。当年,萧丕谟的公开身份是武进私立学堂——谢家塘小学校长,学校旧址在今天的火车站北边翠竹新村地段。暗地里,他通过多渠道为我党做地下工作。平时与组织联络,萧丕谟就将情况写成纸条,塞于学堂边上一座厕所的墙洞里,由地下党在互不见面的情况下悄悄取走。 解放军屯兵江边时,郑学奇通知萧丕谟届时到江边接应第十兵团机关部队。萧丕谟首先想到的是要让解放军在第一时间内占领火车站。于是,他连续到江边等了几夜,萧丕谟摸清了地形,为解放军进城接管常州火车站做出了贡献。 常州解放后,萧丕谟一直配合郑学奇做好市区的稳定工作,直到十兵团警备六旅顺利接收常州治安。已有身孕的夫人连续5天不见丈夫回家,而萧丕谟却因这几天中的经历,引以为豪了一辈子。 1999年,常州解放50周年之际,萧丕谟决定把两张见证了他自豪经历的书信,无偿捐赠给市档案馆。 “如今,这书信静静地躺在档案馆的珍贵历史档案展厅里,承载着萧丕谟,以及很多和他一样,为常州解放做出贡献的无名英雄们那份爱国情怀,这也成为面向青少年进行爱国主义教育的生动教材。”刘小如说。 一张烈士证,承载三代人的红色故事 此次征文比赛中,45岁的夏宇欣是通过爷爷的一张烈士证开始讲述他们祖孙三代红色传承故事的。 这张烈士证曾一度张贴在老家的墙上,现在则被夏宇欣小心翼翼地收藏在常州新家里。 “虽然它已经褪色,但仍然散发出耀眼的光芒,这是我家的第一份红色档案。”夏宇欣介绍,爷爷是一名光荣的解放军战士,在天津解放的战斗中牺牲。此前,爷爷参加大小战斗100多次,战场上奋勇杀敌,多次立功受奖。 后来,经过爷爷战友的讲述,夏宇欣了解到爷爷牺牲的细节。“1949年1月,解放天津战斗中,爷爷所在的第四○六团二营在马场道与云南路之间遇国民党守军阻击,战斗中,一下子窜出八个国民党士兵,他们将爷爷团团围住。但爷爷毫不畏惧,同他们展开搏斗,最终不幸中弹牺牲。” 夏宇欣说,这么多年,爷爷那张烈士证犹如一簇簇火焰,始终温暖着、感染着、鼓舞着他们全家。 后来,受爷爷的影响,夏宇欣的父亲也参了军,立志报效祖国。“在部队,他服从命令,表现优异,两次立功。父亲为人低调,立功信息还是我不经意间在他日记中发现的。” 父亲参军三年后退伍,回到家乡务农。“在生产队劳动,他帮助乡亲们学习文化知识,带领大家开荒种地,以实际行动表达着对党的热爱和忠诚。” 2001年,受父亲和爷爷的影响,在我市某公司上班的夏宇欣成为一名光荣的共产党员。如今,在他家里的档案袋里放着几本扶贫日记簿和一沓沓扶贫照片,日记本上密密麻麻的数字正是他前年在武进乡下扶贫工作的数据。 “致富有人领路,群众就不会多走弯路。驻村8个月,我和其他驻村党员们把每户人家的情况都一一摸透,并对症下药,帮助贫困户走出困境。亲身经历脱贫攻坚历程,那也是我最值得骄傲的事情。” 夏宇欣说。 文/吕洪涛 (责任编辑:DY) |

|

|

|

|

|

|